简介:被誉为地球'第三极'的青藏高原,因其是驱动全球环境变化研究的重要区域,对整个地球的生态、环境、气候产生深刻的调控作用,一直是国际社会关注的热点。全球变暖背景下三极冰川、冻土、冻融湖等冰冻圈要素已经发生了显著变化,冰川快速退缩、冻土活动层增厚。长期以来,我国在以青藏高原为主体的世界第三极开展了系统的、多学科的研究,形成了丰富的研究积累。

发布时间:2022-03-10

数据集:176

太阳分光光度计的测量数据可以直接用来反演非水汽通道的光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度、大气气柱的水汽含量(使用水汽通道936nm处的测量数据)。青藏高原气溶胶光学特性地基观测数据集采用Cimel 318太阳光度计连续观测获得,涉及珠峰站和纳木错站共两个站点。数据覆盖时间从2009年到2016年,时间分辨率为逐日。太阳光度计在可见光至近红外设有8个观测通道,中心波长分别为:340、380、440、500、670、870、940和1120 nm。仪器的视场角为1.2°,太阳跟踪精度为0.1°。根据太阳直接辐射可获得6个波段的气溶胶光学厚度,精度估计为0.01-0.02。最终采用AERONET统一反演算法,获得气溶胶光学厚度、Angstrom指数、粒度谱、单次散射反照率、相函数、复折射指数和不对称因子等。

2018-03-16 4694 查看详情

MODIS土地覆盖类型产品是每年从Terra数据中提取的土地覆盖特征不同分类方案的数据分类产品(MOD12Q1)。本数据为标准MODIS土地覆盖产品MOD12Q1经过重新投影到地理坐标,空间分辨率为0.5度的产品。基本的土地覆盖分类为国际地圈生物圈计划(IGBP, International Geosphere Biosphere Programme)定义的17类,包括11类自然植被分类,3类土地利用和土地镶嵌,3类无植生土地分类。其覆盖经度范围-180-180度,纬度范围为-64-84度。数据格式为GeoTIFF。 该数据可免费使用,版权属于 University of Maryland, Department of Geography and NASA

2018-03-13 11609 查看详情

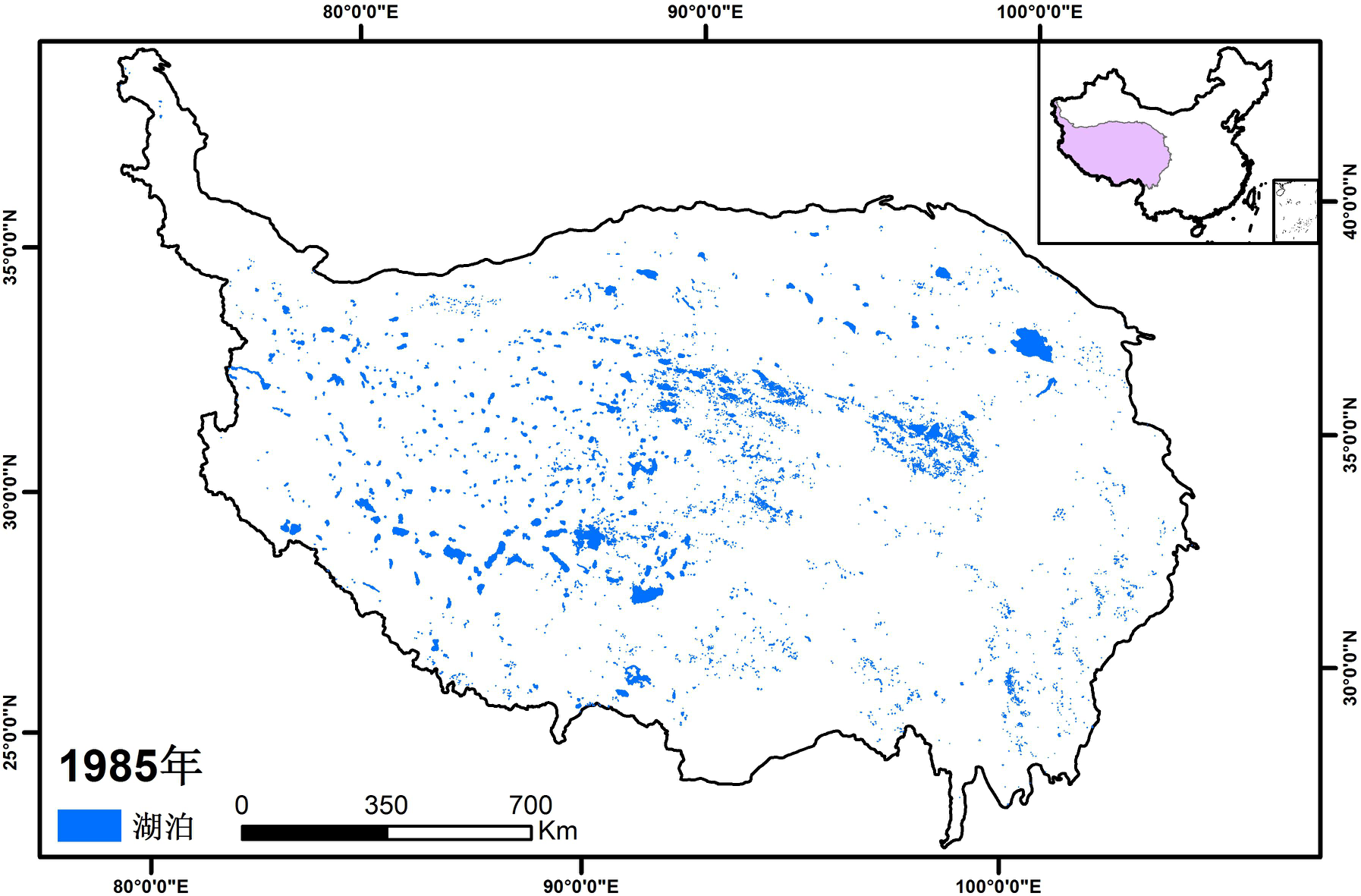

青藏高原湖泊动态数据集采用美国陆地资源卫星(Landsat)遥感数据为主,采用波段比值与阈值分割方法制作,数据覆盖时间从1984年到2016年,时间分辨率为5年一期,覆盖范围为青藏高原,空间分辨率为30m。水体面积提取方法采用波段比值(B4/B2)或者水体指数(MNDWI)为主,构建分类树,算法构建考虑水体的光谱特征在时间和空间上的变化,并且考虑水体所处的空间为主的坡度、坡向信息调整决策树的阈值。长时间序列星载卫星数据来自Landsat MSS、TM、ETM+和OLI等系列传感器。水体信息提取的最小单元为2*2个像元,小于0.36*10^-2Km²的水体全部剔除。通过高分辨率遥感数据提取的水体信息以及目视解译确定的水体检验点的验证表明青藏高原水体面积信息的总体精度优于95%。数据以shape文件保存,投影方式为Albers投影,中央经线为105 °,双标准纬线纬度为25 °和47 °。

2018-03-12 7340 查看详情

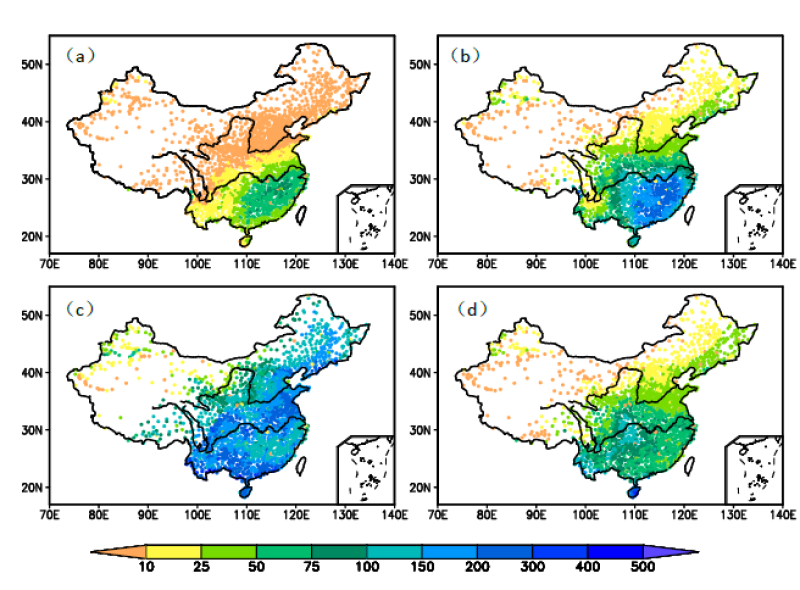

国家气象信息中心气象资料室对2474 个国家级地面站基础气象资料的质量检测、控制和更正,形成了一套高质量的、国家级和省级一致的地面基础数据文件。在地面基础数据文件降水资料的基础上,利用薄盘样条法,同时引入数字高程资料以尽可能地消除中国区域独特地形条件下高程对降水空间插值精度的影响,建立了1961 以来中国区域地面降水日值0.5°×0.5°格点数据集,为精确的描述中国区域降水变化的趋势和幅度提供了数据基础。 研制“中国地面降水0.5°×0.5°格点数据集(V2.0)”的数据来源包括:1) 气象资料室存档的全国2474个国家级台站近50年逐月、逐日降水量资料,该资料来源于各省、市、自治区气候资料处理部门逐月上报的《地面气象记录月报表》信息化资料,由国家气象信息中心基础资料专项收集、整理,并经过严格的检查和审核。自建站以来,全国许多台站经过了业务改革、台站迁移、更迭等历史变迁,1961年台站总数趋于稳定,超过2000站,至70年代末期后台站数达到2400站左右。2) 利用GTOP030数据(分辨率为30″×30″)重采样生成的中国范围0.5°×0.5°数字高程模型数据DEM。 数据的定量分析与评估情况见中国地面降水0.5°×0.5°格点数据集-数据说明。

2018-03-09 10608 查看详情

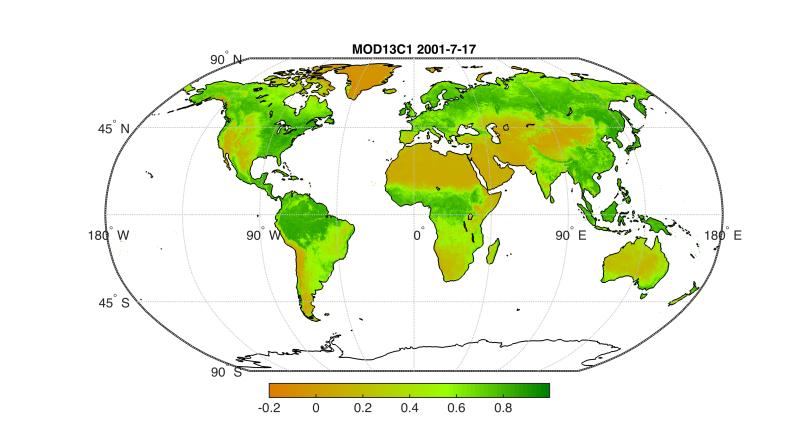

该NDVI数据集是由NASA EOSDIS LP DAAC 和美国地质调查 USGS EROS共同发布的第六版MODIS均一化植被指数产品(2001-2016)。该产品的时间分辨率是16天,空间分辨率0.05度。该版本是在原有1公里分辨率的NDVI产品(MYD13A2)基础上生成的气候模拟格点(CMG)数据产品。 请在致谢中以下方式说明该数据的来源: The MOD13C NDVI product was retrieved from the online in courtesy of the NASA EOSDIS Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota, The [PRODUCT] was (were) retrieved from the online [TOOL], courtesy of the NASA EOSDIS Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota.

2018-03-05 7412 查看详情

该NDVI数据集是最新发布的NOAA全球模拟和绘图项目(GIMMS,Global Inventory Monitoring and Modeling System)长序列(1981-2015)均一化植被指数产品,版本号3g.v1。 该产品的时间分辨率是每月两次,空间分辨率1/12度。时间跨度1981年7月至2015年12月。该产品为共享数据产品,可直接从ecocast.arc.nasa.gov下载。 详情请参考https://nex.nasa.gov/nex/projects/1349/

2018-03-04 19019 查看详情

利用MOD10A1和MYD10A1逐日积雪产品和AMSR-E雪水当量产品(2000.02.25-2002.08.31、2011.08.31-2016.12.31均采用IMS雪冰产品代替AMSR-E雪水当量产品)作为输入,采用MODIS上下午星积雪产品合成、临近日合成、MODIS和AMSR-E/IMS积雪产品合成方法,逐步消除云的干扰,最终得到北半球每日无云积雪图像。 数据集采用Albers(阿尔伯斯等积)投影方式,空间分辨率500m。

2018-03-03 5116 查看详情

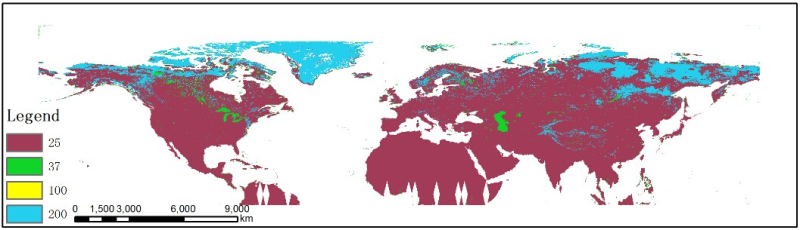

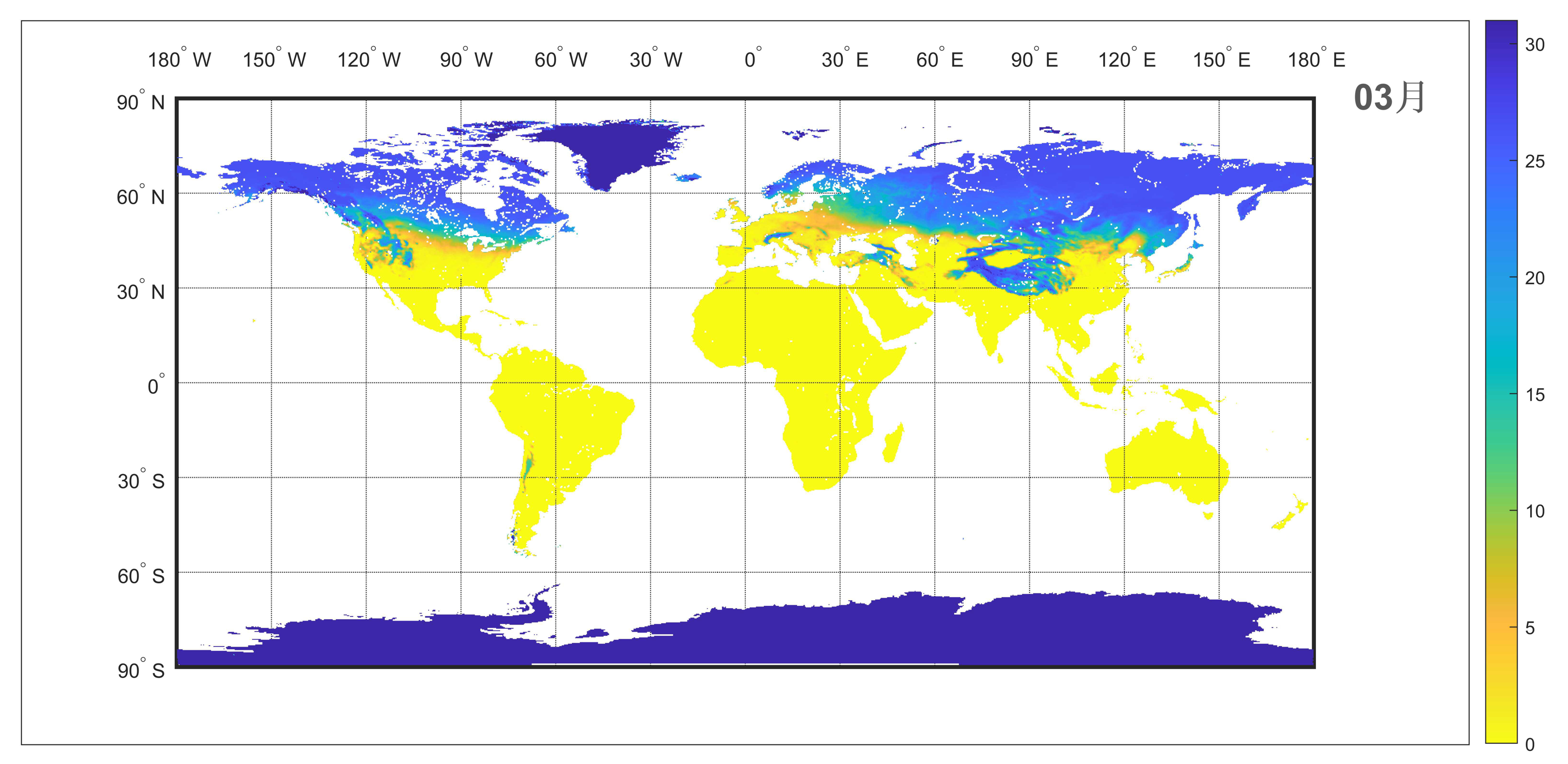

近地表土壤的冻结/融化状态表征着陆地表层过程的休眠和活跃,这种冻融相态交替能引起一系列复杂的地表过程轨迹模式突变,影响着土壤的水热特性、地表径流和地下水补给等水循环过程,同时也通过水和能量循环机制影响气候变化。本数据集是基于AMSR-E和AMSR2被动微波亮温数据,利用冻融判别式算法制备的全球近地表冻融状态(空间分辨率:0.25°;时间跨度:2002-2019年),可用于分析全球近地表冻融循环的开始/结束日期、冻结/融化时长、冻结范围等指标的空间分布和趋势变化,可为理解全球变化背景下陆表冻融循环与水分、能量交换过程的相互作用机制提供数据支持。

2018-03-02 6524 查看详情

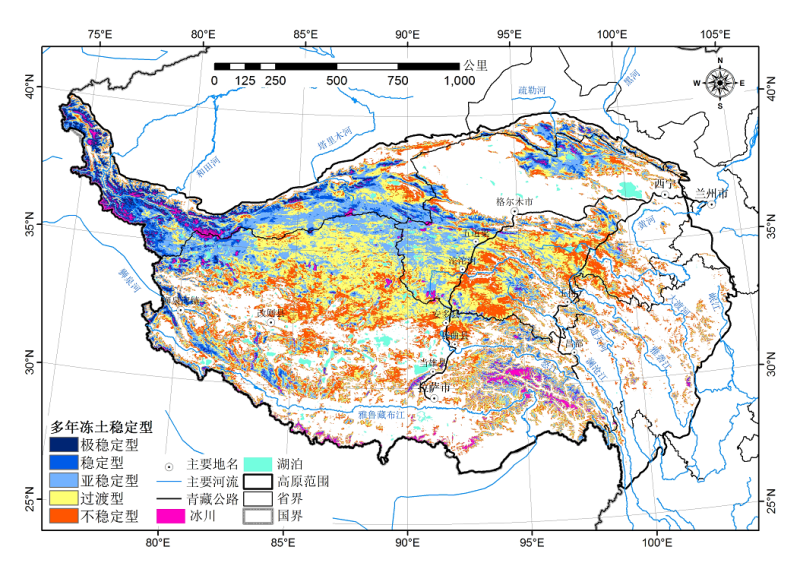

青藏高原被称为“世界第三极”和“亚洲水塔”,一个较为准确的青藏高原冻土图对当地寒区工程和环境建设有着重要意义。因此,为了满足工程和环境需求,通过多源遥感数据(高程、MODIS地表温度、植被指数和土壤水分)建立决策树对青藏高原多年冻土和季节冻土进行了划分。数据为栅格格式,DN=1为多年冻土;DN=2为季节冻土。 其中高程数据来自于1kmx1km的中国DEM(Digital Elevation Model)数据集(http://westdc.westgis.ac.cn);地表温度是欧阳斌等通过 Sin-Linear 法拟合后的日平均地表温度年均值。文中在MODIS 地表度产品用Sin-Linear 法拟合估算出日平均地表温度基础上,为了缩小与已有冻土图前后时间差异,以研究区2003年地表温度做为冻土分类的信息源;植被信息采用Aqua 和Terra 星的2003 年 16 天合成产品数据(MYD13A1 和 MOD13A1)提取植被指数值;土壤水分值根据 2003 年 AMSR-E观测质量较好的5月份升轨数据得到。因此,基于以上数据信息,以1:300万青藏高原冻土图和1:400万<<中国冰川冻土沙漠图>>为先验信息得到决策树的分类阈值,从而对青藏高原的冻土类型进行分类。 最后,对于分类结果利用西昆仑山、改则和温泉的调查冻土图以及其它已有的青藏高原冻土图进行了验证和对比,统计结果显示基于多源遥感信息的青藏高原冻土图多年冻土面积占青藏高原总面积的42.5%(111.3 × 104 km²),季节冻土面积占青藏高原总面积的53.8% (140.9 × 104 km²),这个结果与先验图(1:300万青藏高原冻土图)具有较好的一致性。此外,文中基于不同冻土图之间的总体精度和Kappa系数表明:不同方法编制或模拟的青藏高原冻土图在空间分布格局上基本保持一致,而分类不一致的地方大部分在多年冻土与季节冻土的分界边缘地带。

2018-03-01 7079 查看详情

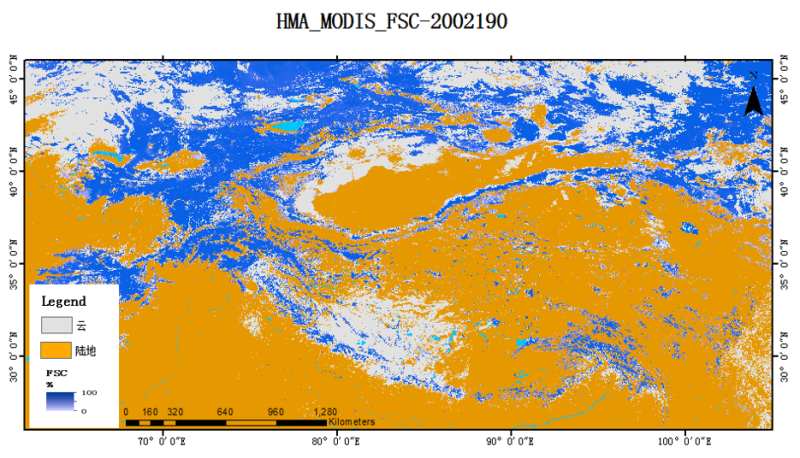

由于青藏高原地区季节性积雪具有赋存时间短、雪层较薄的特点,在对水循环等问题的理解中,迫切需要日时间尺度的积雪覆盖率动态监测数据。本数据集基于MODIS Snow Cover Daily L3 Global 500 m Grid数据,包括MODIS/Terra上午星数据(MOD10A1)和MODIS/Aqua下午星数据(MYD10A1)的归一化积雪指数NDSI数据产品,数据格式为hdf,投影方式为正弦曲线地图投影,结合90m的SRTM地形数据和多种云覆盖下积雪覆盖率估算算法的优势,实现云覆盖条件下的积雪覆盖率再估算,满足高亚洲地区逐日少云(< 10%)数据产品的生产要求,构建了 2002 - 2016 年高亚洲地区 MODIS 逐日积雪覆盖率数据集。选取无云条件下的二值积雪产品作为参考,通过云量分布和积雪总面积的时空对比,表明该产品的时空特征和二值产品具有较好的一致性。以 2013 年冬季为例,当积雪覆盖率大于 50%时,其相关性可达 0.8628。本数据集可为高亚洲地区的积雪动态监测、气候环境、水文和能量平衡、灾害评估等研究提供逐日积雪覆盖率数据。

2018-02-26 6469 查看详情

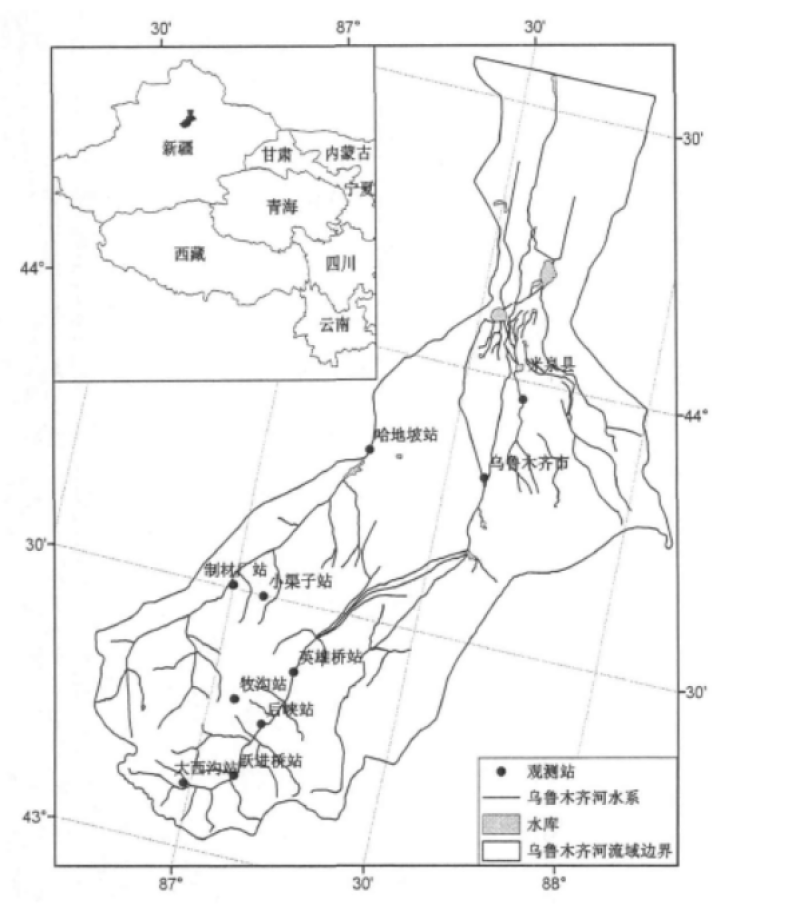

采用供需平衡的分析方法,分别计算流域总体及各县区水资源供给量及需求量的基础上,评估流域水资源系统脆弱性。 采用IPAT等式设置未来水资源需求情景,即通过设定未来的人口增长率、经济增长速度、单位GDP耗水量等变量来建立需水情景。以2005年为基准年,预测未来2010-2050年的各县市水资源需求情景。人口规模、经济规模采用配套预测数据。 应用瑞典水文气象研究所HBV概念性水文模型的基本结构,设计了在气候变化下流域变化趋势的模型,以冰川融化情景为模型的输入,构建气候变化下出山径流情景。依据流域水资源配置的国家地方规定设置配水方案,综合计算水资源供给量。综合供需情况,以缺水率为指标评价水资源系统脆弱性。通过计算流域主要县市的(小麦生产)土地压力指数,分析了流域气候变化、冰川融化及人口增长情景下土地资源的供需平衡,评价了农业系统脆弱性。分别运用迈阿密公式及HANPP模型计算了未来情景下,流域各主要县市净初级生物生产量及初级生物量的人类占用,以供需平衡角度评估生态系统脆弱性。

2018-02-25 4689 查看详情

青藏高原平均海拔4000m以上,是北半球中低纬度海拔最高、积雪覆盖最大的地区。积雪不仅是青藏高原季节性变化最大的下垫面和重要的生态环境组成要素,冰雪融水是高原及其下游地区重要的水资源。同时,高原积雪作为一种重要的陆面强迫因子,与东亚、南亚季风以及长江中下游的旱涝等灾害性天气紧密相关,是短期气候预测的重要指示因子和全球气候变化最为敏感的响应因子之一。积雪深度是指积雪表面到地面的垂直深度,是表征积雪特征的重要参数和常规气象观测要素之一,是估算雪水当量、研究积雪气候效应、流域水量平衡和融雪径流模拟以及监测和 评估雪灾发生和等级划分的重要参数。 在本数据集中,青藏高原边界采用了以自然地貌为主导因素,同时综合考虑海拔高度、高原面和山地完整性原则确定的高原范围。高原主体部分在西藏自治区和青海省,面积257.2万km²,约占我国陆地总面积的26.8%。雪深观测数据是经过质量检测和质量控制的逐月最大雪深资料。研究范围内共有102个气象站,多数始建于20世纪50-70年代,部分站点在这一时期存在有,些月份或年份缺测情况,最后采用了1961-2013年有完整观测记录的时间。时间分辨率为逐日,覆盖范围为青藏高原,其所有数据进行了质量控制。准确而详实的高原雪深数据对气候变化诊断、亚洲季风的演变和区域融雪水资源的管理具有重要意义。

2018-02-25 7237 查看详情

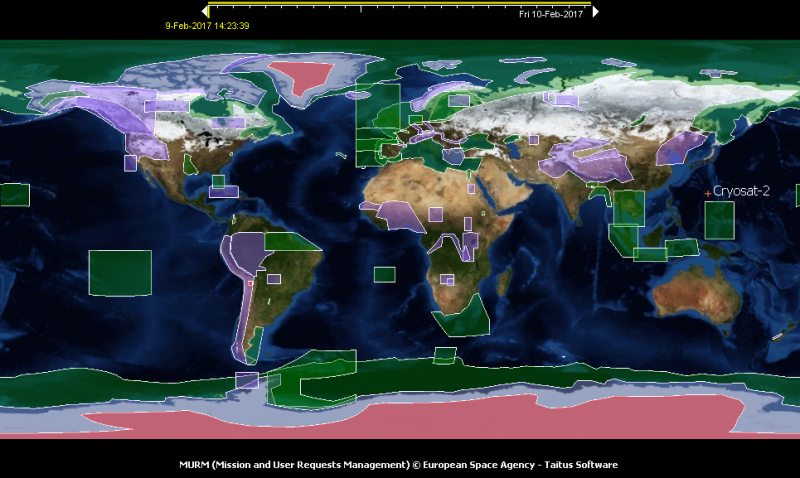

全球Cryosat-2 GDR数据集由欧空局(ESA)制作,数据覆盖时间从2010年到2016年,覆盖范围为全球。 2010年4月8号,ESA发射了Cryosat - 2高倾斜极轨卫星。该卫星上搭载了合成孔径干涉雷达高度计SIRAL,主要用于监测极地的冰层厚度和海冰厚度变化,进而研究极地冰层的融化对全球海平面上升的影响,以及全球气候变化对南极冰厚的影响。这种高度计工作在Ku波段,工作频率为13.575 GHz,包括3种测量模式:一是低分辨率指向星下点的高度计测量模式(LRM),可获得陆地、海洋和冰盖所有表面观测值,它的处理过程与ENVISAT/RA - 2 类似,沿轨分辨率为5到7 km;二是合成孔径雷达(SAR)测量模式,主要为提高海冰观测精度和分辨率,可使沿轨分辨率达到250 m左右;三是干涉合成孔径雷达模式(InSAR),主要为提高冰盖或冰架边缘等地形复杂区域精度。 Cryosat -2/SIRAL数据产品主要包括0级数据、1b级数据、2级数据和高级数据。Cryosat - 2/SIRAL产品由XML头文件(.HDR)和数据产品文件(.DBL)两个文件组成,HDR文件是辅助性的ASCII文件,用于快速识别检索数据文件。1b级产品是按照测量模式分开存储的,不同模式的数据记录格式也有所不同。LRM模式和SAR模式的每个波形有128个采样点,SARIn模式的波形则有512个采样点。2级GDR产品可以满足大多数的科学研究应用,包括了测量时间、地理位置、高度等信息。并且,GDR产品中的高度信息已经经过了仪器校正、传输延迟改正、几何改正和地球物理改正(如大气改正与潮汐改正)。GDR产品是单独的全球性的全轨道数据,即三种模式的测量结果,经过不同的处理过程后,按照时间先后顺序,合并到一起,从而统一了数据记录格式。三种模式的数据采用了不同的波形重跟踪算法来获得高度值,在最新更新的Baseline C数据中,LRM模式的数据采用了3种算法,分别为Refined CFI、UCL和Refined OCOG。

2018-02-24 7646 查看详情

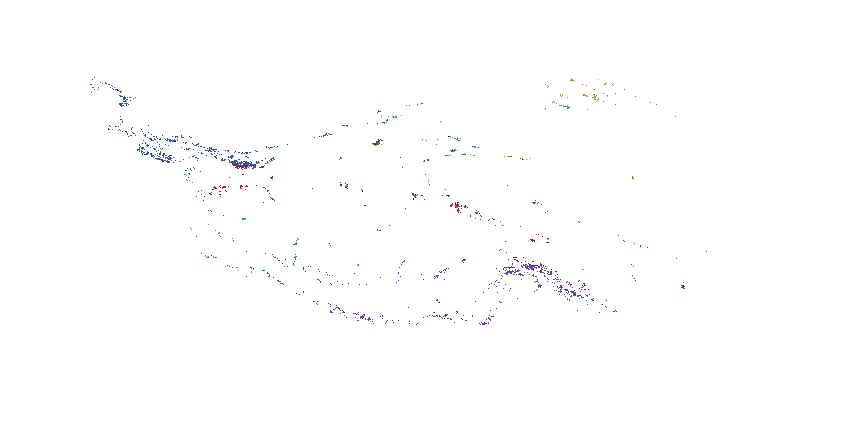

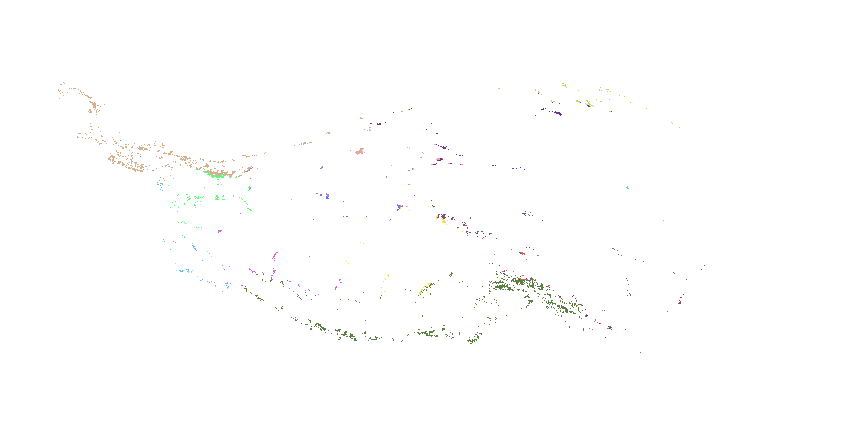

本数据集是1976年青藏高原冰川数据,使用了205景Landsat MSS/TM卫星多光谱遥感数据,其中189景(覆盖青藏高原研究区92%)在1972-79年,而116景为1976/77年。但藏东南地区由于云、雪的影响,高质量MSS数据不能获得,因此,藏东南部分区域通过逐年筛选,使用了所能获得最早的高质量Landsat TM数据,包括14景1980s(1981,1986-89,覆盖青藏高原研究区6.5%)和2景1994年数据(覆盖青藏高原研究区1.5%)。所用遥感数据,77%为冬季数据;61%为1976/1977年Landsat MSS/TM影像数据,因此,1976年为本数据集代表年份。本数据集冰川数据是青藏高原净冰川覆盖范围,不包括表碛覆盖部分。数据格式是TIFF,可以为青藏高原冰川变化、冰川水文研究提供基础数据支持。 数据内容:冰川编号FID_smglac,基于Albers等积圆锥投影计算的冰川面积area_km2,所在流域在我国冰川编目中冰川流域的二级编码code, 所在流域在我国冰川编目中冰川流域一级编码First_code,所在流域中文名称name,所在流域英文名称Ename,冰川斑块周长Peremeter(km),斑块中心点X坐标(decimal degree), 斑块中心点Y坐标(decimal degree)。 数据的投影方式:Albers等积圆锥投影。 格网单元:30m 数据加工方法:基于205/16景Landsat MSS/TM卫星数据,校正、镶嵌为假彩色合成影像(MSS, RGB:321;TM, RGB:543),采用人工目视解译方法,参考不同波段比值法结果,结合SRTM DEM V4.1数据与Google Earth 同一年不同季节的影像,剔除了山体阴影、季节性积雪的影响,参考我国第一期和第二期冰川编目数据,剔除了非冰川区陡崖、裸露基岩等,综合提取净冰川专题矢量数据,不包括冰川末端位置不清的表碛物覆盖区域,冰川边界数字化精度为半个像元(30m)。通过对比分析,可知基于多数据源、参考多方法结果、综合专家经验知识人-机互动方法获得的数据更准确。具体数据提取方法详见参考文献: Ye, Q., J.Zong,L.Tian et al. (2017). Glacier changes on the Tibetan Plateau derived from Landsat imagery: mid-1970s – 2000 – 2013. Journal of Glaciology,63(238), 273-87. DOI:10.1017/jog.2016.137 原始遥感资料数据精度:60m。 数据质量控制措施:冰川边界数字化精度控制在半个像元之内(30m)。 加工后数据精度:通过分析典型区数据,最大误差为4%。TPG1976总体数据误差为6.4%。 项目来源:中国科学院战略性先导科技专项(A类)(XDA19070302),第二次青藏高原综合科学考察研究资助(2019QZKK0202),中国科学院“十三五”信息化建设专项资助(XXH13505-06), 国家自然科学基金项目(41530748, 91747201)。

2018-02-24 6894 查看详情

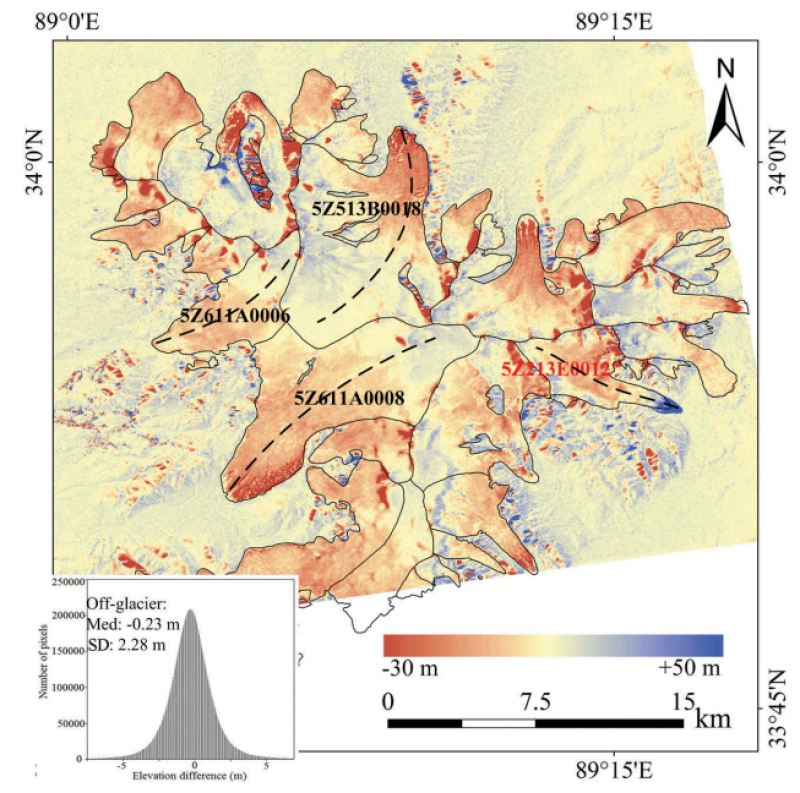

随着SAR干涉测量技术的不断进步,使得高精度获取冰川区的多时相DEM成为了可能。特别是,2000年美国国家航空航天局(NASA)主导的航天飞机雷达制图计划(SRTM)提供了覆盖全球56ºS - 60ºN范围的DEM资料;德国宇航局(DLR)的TanDEM-X双站SAR干涉测量系统能够提供全球范围高分辨率、高精度DEM。这些高质量、大覆盖范围的SAR干涉测量数据,以及发布的DEM数据产品,为利用多时相DEM探测冰川厚度变化提供了宝贵的基础资料。 青藏高原典型冰川厚度变化数据的时间段为2000-2013年,覆盖范围为普若岗日和祁连山西部地区,空间分辨率30米。利用TanDEM-X双站InSAR数据和C波段 SRTM DEM,首先采用差分干涉测量方法高精度的生成TanDEM-X DEM,然后在进行DEM精确配准的基础上,通过对比不同时期获取的DEM数据,估算冰川厚度变化。该数据集采用Geotiff格式,每个典型冰川冰厚变化存储为一个文件夹。 数据的详细情况见青藏高原典型冰川厚度变化数据集-数据说明。

2018-02-23 5304 查看详情

本数据集是2001年青藏高原冰川数据,使用了150景Landsat7 TM/ETM+卫星多光谱遥感数据,时间主要从1999年至2002年,72%来源于2000/2001年,71%遥感数据成像于冬季。冰川数据是青藏高原净冰川覆盖范围,不包括表碛物覆盖部分。数据格式是TIFF,可以为青藏高原冰川变化、冰川水文研究提供基础数据支持。 数据内容:冰川编号FID_smglac,基于Albers等积圆锥投影计算的冰川面积area_km2,所在流域在我国冰川编目中冰川流域的二级编码code, 所在流域在我国冰川编目中冰川流域一级编码First_code,所在流域中文名称name,所在流域英文名称Ename,冰川斑块周长Peremeter(km),斑块中心点X坐标(decimal degree), 斑块中心点Y坐标(decimal degree)。 格网单元:30m 数据的投影方式:Albers等积圆锥投影。 数据加工方法:基于150景Landsat7 TM(ETM+)卫星数据,校正、镶嵌为假彩色合成影像(TM/ETM+, RGB:543),采用人工目视解译方法,参考波段比值法结果,结合SRTM DEM V4.1数据与Google Earth 同一年不同季节的影像,剔除了山体阴影、季节性积雪的影响,参考我国第一期和第二期冰川编目数据,剔除了非冰川区的陡崖、裸露基岩等,综合提取净冰川专题矢量数据,不包括冰川末端位置不清的表碛物覆盖区域,冰川边界数字化精度为半个像元(15m)。通过对比分析,可知基于多数据源、参考多方法结果、综合专家经验知识人-机互动方法提取获得的山地冰川矢量数据更准确。具体数据提取方法详见参考文献: Ye, Q., J.Zong,L.Tian et al. (2017). Glacier changes on the Tibetan Plateau derived from Landsat imagery: mid-1970s – 2000 – 2013. Journal of Glaciology,63(238), 273-87. DOI:10.1017/jog.2016.137 原始遥感资料数据精度:30m。 数据质量控制措施:冰川边界数字化精度控制在半个像元之内(15m)。 加工后数据精度:TPG2001总体数据误差在3.8%。 项目来源:中国科学院战略性先导科技专项(A类)(XDA19070302),第二次青藏高原综合科学考察研究资助(2019QZKK0202),中国科学院“十三五”信息化建设专项资助(XXH13505-06),国家自然科学基金项目(41530748, 91747201)。

2018-02-22 5377 查看详情

青藏高原地区积雪的赋存变化较快,高原周边高山区具有冰雪资源丰富,大气对流活跃等特点,而光学遥感往往受云的影响,在日时间尺度上积雪覆盖监测需要考虑去云问题。在充分考虑青藏高原的地形和山地积雪特征的情况下,本套数据集采用了多种去云过程和步骤相结合,逐步实现保持积雪分类精度的情况下,完成逐日积雪面积的云量消除,形成了“青藏高原 MODIS 逐日无云积雪面积”的逐步综合分类算法,完成了“青藏高原 MODIS 逐日无云积雪面积数据集(2002 - 2015 年)”。选取 2009年 10 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日中的两个积雪季为算法研究和精度验证试验数据,采用研究区 145 个地面台站提供的雪深数据作为地面参考。结果表明,在高原地区,当积雪深度> 3 cm 时,无云积雪产品总分类精度达到 96.6%,积雪分类精度达 89.0%,整个算法流程对WGS84投影的中等分辨率的MODIS积雪产品MOD10A1以及MYD10A1为基础,去云的精度损失较低,数据可靠性较高。

2018-02-22 6351 查看详情

NCEP/NCAR再分析数据工程(1.0)是美国国家环境预报中心-国家大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction–National Center for Atmospheric Research: NCEP–NCAR)利用美国国家先进的分析/预测系统去对过去的资料(1948-最近)进行数据同化处理。 这些数据大部分都是来自PSD(物理科学部:Physical Sciences Division)原始日平均的数据。然而,自1948到1957阶段数据有一点不同,属于常规(非高斯)栅格数据。目前官方网站公布的资料一般是从1948至今,最新一天的资料一般会更新到当天的前两日。对于等压面上的资料,一般垂直分辨率会有17层,从1000hPa到10hPa。水平分辨率一般为2.5°×2.5°。NCEP再分析资料是国际上比较系统的大气科学再分析数据集,与欧洲中心的再分析资料相比,其覆盖的起始年份要早一些,最新的资料更新也更快一些。两套再分析数据集是目前国际上使用最为广泛的数据集。 数据的详细情况见https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html

2018-02-22 6271 查看详情

青藏高原过去的冻土图主要基于稀少的台站气温观测,采用基于连续性的分类系统。本数据集利用地理加权回归模型(GWR)综合了经过时空重建的MODIS地表温度、叶面积指数、积雪比例和国家气象信息中心多模型土壤水分预报产品、融合了4万多个气象站降水观测和FY2卫星观测的降水产品及152个气象台站2000-2010年的多年平均气温观测数据,模拟得到了青藏高原过去1公里分辨率的多年平均气温数据,利用多年冻土热条件分类系统,将多年冻土分为非常冷(Very cold)、冷(Cold)、凉(Cool)、暖(Warm)、非常暖(Very warm)和可能解冻(Likely thawing)几个类型。该图显示,扣除湖泊和冰川,青藏高原多年冻土总面积约为107.19万平方公里。验证表明该图具有更高的精度。可为今后冻土工程规划设计与环境管理等提供支持。

2018-02-21 5175 查看详情

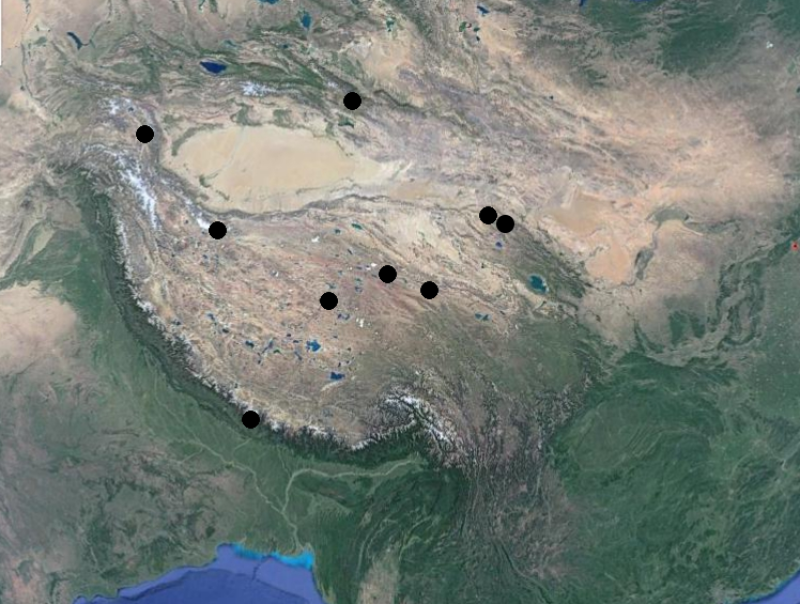

青藏高原冰川细菌资源库数据集提供了刘勇勤实验组在2010-2018年间分离的青藏高原7条冰川(珠峰东绒布冰川,天山一号冰川,古里雅冰川,老虎沟冰川,木孜塔格冰川,七一冰川和玉珠峰冰川),向述荣分离的马兰冰川和张新芳分离的普若岗日冰川的细菌16S核糖体RNA基因序列。冰川样品采集后带回北京青藏高原院研究所生态实验室和兰州冰冻圈国家实验室,涂布平板后于不同温度下(4-25摄氏度)培养20天-90天并挑取单菌落纯化。分离的细菌提取DNA后以27F/1492R引物扩增16S核糖体RNA基因片段,并使用Sanger法测序。16S核糖体RNA基因序列通过“Classifier”软件与RDP数据库进行比对,在可靠性大于>80%的情况下鉴定到属一级水平。 本数据包含每条序列的16S核糖体RNA基因片段序列及冰川来源。与以高通量测序为基础的序列相比,本数据的序列长度更长,分类更准确,更好的服务于冰川微生物研究。

2018-02-19 3706 查看详情

联系方式

关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved

|  京公网安备11010502040845号

京公网安备11010502040845号

数据中心技术支持: 数云软件