简介:被誉为地球'第三极'的青藏高原,因其是驱动全球环境变化研究的重要区域,对整个地球的生态、环境、气候产生深刻的调控作用,一直是国际社会关注的热点。全球变暖背景下三极冰川、冻土、冻融湖等冰冻圈要素已经发生了显著变化,冰川快速退缩、冻土活动层增厚。长期以来,我国在以青藏高原为主体的世界第三极开展了系统的、多学科的研究,形成了丰富的研究积累。

发布时间:2022-03-10

数据集:176

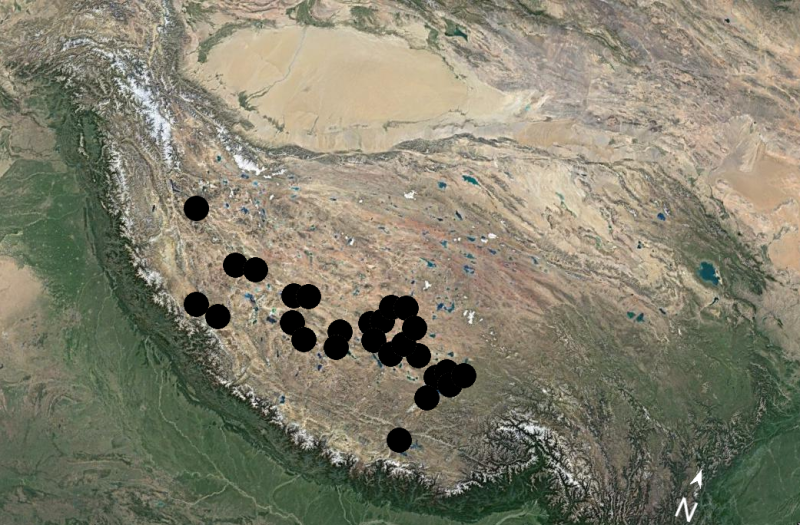

青藏高原湖水微生物多样性数据。样品采集时间为2015年7月1日至7月15日,包含28个湖泊(巴木措,白马湖,班戈盐湖,班公湖,崩错,别若则错,错萼措,错愕(平措北),达瓦措,当穹错,当惹雍措,洞措,鄂雅错琼,公珠措,果根错,甲热布错,玛旁雍错,纳木错,聂尔错(盐湖),诺尔玛措,朋彦错,蓬错,枪勇,色林错,吴如错,物玛错,扎日南木措,扎西措,),138个样品。盐度梯度为0.07-118 ppm。 DNA提取方法:湖水过滤到0.45膜上,然后通过MO BIO PowerSoil DNA试剂盒提取DNA。16S rRNA基因片段扩增引物为515F (5'-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3') and 909r (5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3')。测序方式为Illumina MiSeq PE250,原始数据通过Mothur软件分析,包括quality filtering, chimera removal, 序列分类依据Silva109数据库,古菌、真核和未知来源序列已被移除。OTU以97%相似度分类,然后只在数据库中出现一次的序列被移除。最后每个样品被重取样到7,230序列/样品。 GPS坐标,进化信息,环境因子见数据内。

2018-02-13 3650 查看详情

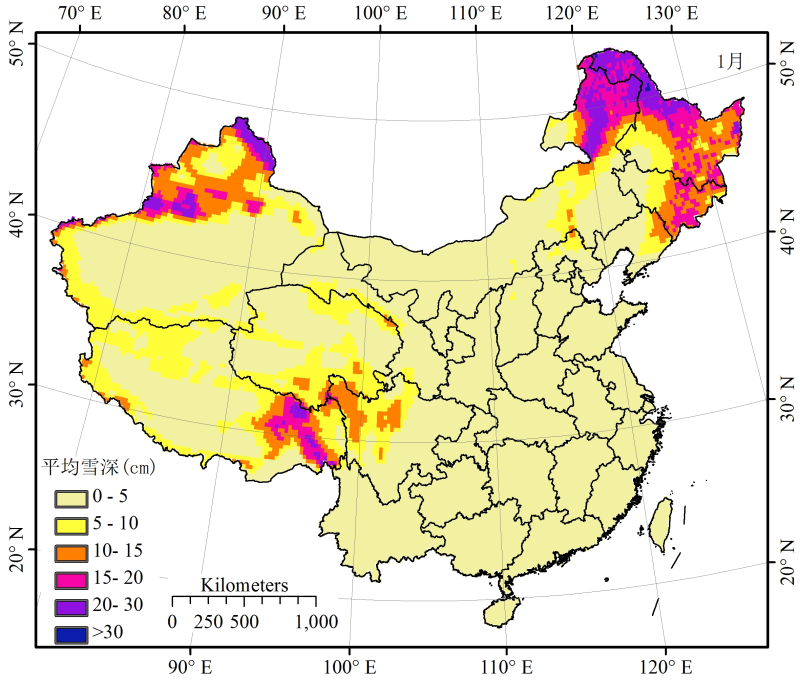

该数据集是“中国雪深长时间序列数据集(1978-2012)”的升级版本。 中国雪深长时间序列数据集(1979-2021)采用经纬度投影方式,数据为浮点型。数据集按年份存储,每个年份是一个压缩包,每个压缩包内包含每天的积雪深度文件。每天的雪深用一个txt文件存储,文件的名称为“yyyyddd.txt”,其中yyyy代表年,ddd代表Julian日期,雪深单位为厘米(cm)。比如2005001.txt就代表这个ASCII文件描述2005年第一天我国的积雪覆盖状况。数据集的ASCII码文件是由头文件和主体内容构成,头文件包括行数、列数、x-轴中心点坐标、y-轴中心点坐标、栅格大小、无数据区标值等6行描述信息组成,主体内容就是根据行数列数组成的二维数组,雪深单位为厘米(cm)。因为该数据集中的所有ASCII码文件所描述的空间为我国全国范围,所以这些文件的头文件是不变的,现将头文件摘录如下(其中xllcenter, yllcenter, cellsize单位为度): ncols 321 nrows 161 xllcenter 60 yllcenter 15 cellsize 0.25 NODATA_value -1

2015-08-01 44485 查看详情

本数据集的源数据来源于第二次土壤普查的1:100万中国土壤图和8595个土壤剖面。本数据包括剖面深度、土层厚度、砂粒、粉粒、粘粒、砾石、容重、孔隙度、土壤结构、土壤颜色、pH值、有机质、氮、磷、钾、可交换阳离子量、可交换的氢、铝、钙、镁、钾、钠离子和根量。数据集还提供了数据质量控制信息。 数据为栅格格式,空间分辨率为30弧秒。为便于使用CLM模型,土壤数据分为8层,最到深度为2.3米 (i.e. 0- 0.045, 0.045- 0.091, 0.091- 0.166, 0.166- 0.289, 0.289- 0.493, 0.493- 0.829, 0.829- 1.383 and 1.383- 2.296 m) 数据文件说明: 1 Soil profile depth PDEP.nc 2 Soil layer depth "LDEP.nc LNUM.nc" 3 pH Value (H2O) PH.nc 4 Soil Organic Matter SOM.nc 5 Total N TN.nc 6 Total P TP.nc 7 Total K TK.nc 8 Alkali-hydrolysable N AN.nc 9 Available P AP.nc 10 Available K AK.nc 11 Cation Exchange Capacity (CEC) CEC.nc 12 Exchangeable H+ H.nc 13 Exchangeable Al3+ AL.nc 14 Exchangeable Ca2+ CA.nc 15 Exchangeable Mg2+ MG.nc 16 Exchangeable K+ K.nc 17 Exchangeable Na+ NA.nc 18 Particle-Size Distribution Sand SA.nc Silt SI.nc Clay CL.nc 19 Rock fragment GRAV.nc 20 Bulk Density BD.nc 21 Porosity POR.nc 22 Color (water condition unclear) Hue Unh.nc Value Chroma Unc.nc 23 Dry Color Hue Dh.nc Value Chroma Dc.nc 24 Wet Color Hue Wh.nc Value Chroma Wc.nc 25 Dominant and Second Structure S1.nc SW1.nc RS.nc 26 Dominant and Second Consistency C1.nc CW1.nc RC.nc 27 Root Abundance Description R.nc

2014-01-05 27696 查看详情

该数据集对扫描图《中国400万冰雪冻土图》(施雅风、米德生,1988)进行几何校正,然后通过数字化,综合考虑海拔和纬度,结合多年冻土的连续性将冻土划分为:高纬度多年冻土的大片多年冻土、岛状融区多年冻土和岛状多年冻土;高海拔多年冻土和高山多年冻土(包括阿尔泰山,天山,祁连山、横断山、喜马拉雅山及中国东部的太白山、黄岗梁和长白山)和高原多年冻土(青藏高原),高原多年冻土(青藏高原)又分为大片多年冻土和岛状多年冻土;季节冻土、瞬时冻土和无冻土区。

2013-06-04 10602 查看详情

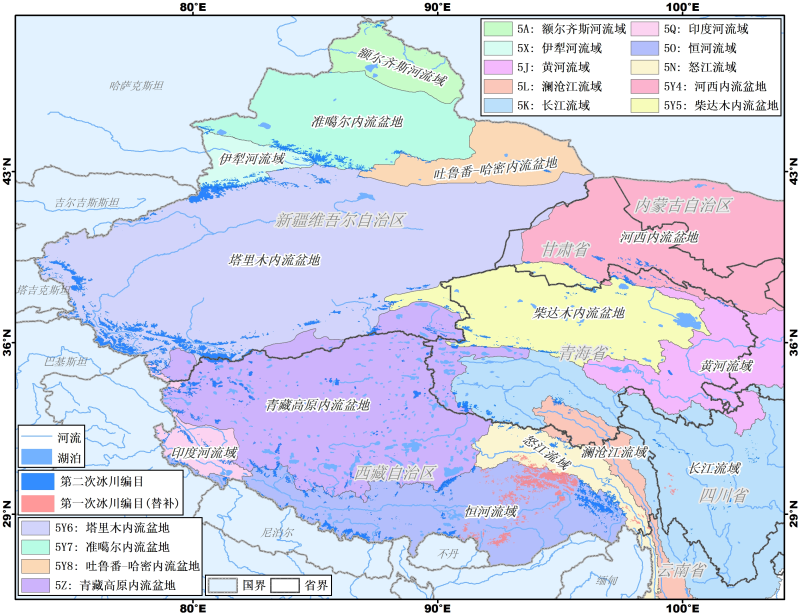

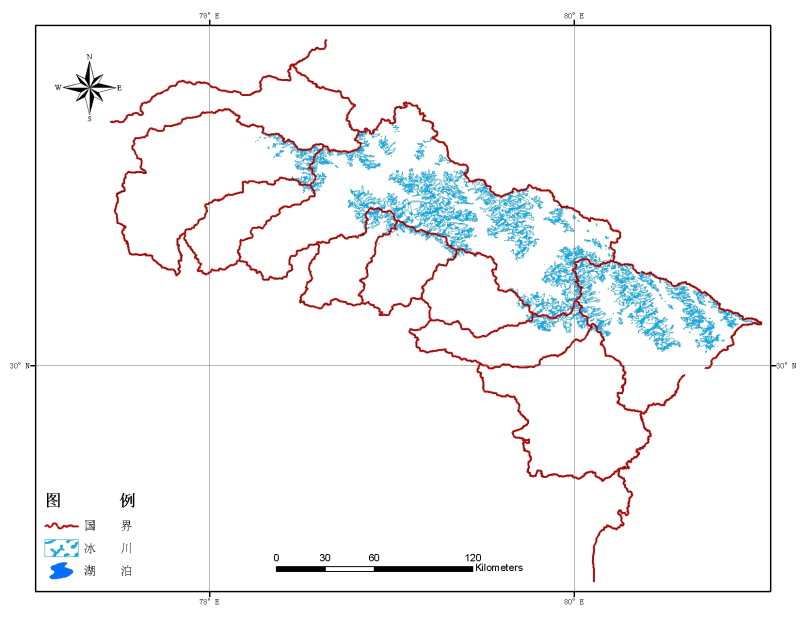

中国第二次冰川编目以分辨率较高的Landsat TM/ETM+遥感卫星数据为主要冰川边界提取数据源,并以最新全球数字高程模型SRTM V4为冰川属性提取数据源,采用当前国际通用的波段比值阈值分割法提取裸冰区冰川边界,开发了分冰岭提取算法提取冰川分冰岭并用于单条冰川的分割,同时采用国际通用算法计算冰川属性,从而获得了中国西部主要冰川区包含逐条冰川信息的矢量数据和属性数据。通过与部分野外GPS实地测量数据和更高分辨率遥感影像(如QuickBird、WorldView等)的对比显示,第二次中国编目中的冰川矢量数据具有较高的定位精度,能够满足国土、水利、交通、环境等领域对冰川数据的要求。 冰川编目属性:Glc_Name(冰川名称)、Drng_Code(流域编码)、FCGI_ID(第一次编目冰川编码)、GLIMS_ID(GLIMS冰川编码)、Mtn_Name(山系名称)、Pref_Name(所在行政区划)、Glc_Long(冰川经度)、Glc_Lati(冰川纬度)、Glc_Area(冰川面积)、Abs_Accu(绝对面积精度)、Rel_Accu(相对面积精度)、Deb_Area(表碛区面积)、Deb_A_Accu(表碛区面积绝对精度)、Deb_R_Accu(表碛区面积相对精度)、Glc_Vol_A(估算冰川体积1)、Glc_Vol_B(估算冰川体积2)、Max_Elev(冰川最大高程)、Min_Elev(冰川最小高程)、Mean_Elev(冰川平均高程)、MA_Elev(冰川中值面积高度)、Mean_Slp(冰川平均坡度)、Mean_Asp(冰川平均坡向)、Prm_Image(主要遥感数据)、Aux_Image(辅助遥感数据)、Rep_Date(冰川编目代表日期)、Elev_Src(高程数据源)、Elev_Date(高程代表日期)、Compiler(冰川编目编制者)、Verifier(冰川编目审验者)。 数据的详细情况见第二次冰川编目-数据说明。

2012-12-21 69849 查看详情

本数据集是基于MODIS的积雪面积比例制图集成算法Coupled Regional Approach (CRA)而获得的积雪覆盖数据集。CRA算法主要包括三部分,首先利用N-FINDR(体积迭代方法)和OSP(Orthogonal Subspace Projection)在图像上根据设定自动提取端元(提取了30个端元);在自动提取的基础上,结合IGBG土地覆盖类型图,通过人工筛选方法选择了积雪、植被、云、土壤、岩石和水6种类型端元,并根据2009年影像建立了年度光谱数据库,每个月上中下旬共3个光谱,一年共36个光谱;利用建立的光谱数据库作为先验知识,在先验知识的基础上利用全约束线性解混方法(FCLS)进行亚像元分解获取初级积雪面积比例产品。并采用改进地形影响的NDSI比值算法获取积雪面积,然后进行时空数据插值,最后与AMSR-E微波雪深产品进行多源数据融合而得到。 该数据集采用经纬度(Geographic)投影方式,大地基准面为WGS84,空间分辨率0.005°,提供2008-2010年逐日的青藏高原无云覆盖积雪面积图。数据集按年份存放,共由3个文件夹组成,从2008到2010。每个文件夹里包含当年的逐日积雪覆盖分类结果,为tif文件,命名规则为:YYYY***.tif,其中YYYY代表年(2008-2010),***代表日(001~365/366)。可直接用ARCGIS或者ENVI打开。

2012-07-23 6958 查看详情

冻土环境对青藏铁路工程建设的影响及工程的环境效应项目属于国家自然科学基金“中国西部环境与生态科学”重大研究计划,负责人为中国科学院寒区旱区环境与工程研究所马巍研究员,项目运行时间为2002.1-2004.12。 该项目汇交数据: 1、北麓河活动层场地监测数据 (1) 北麓河活动层场地检测说明 (2) 北麓河下垫面场地水分数据2002.9.28-2003.8.10(Excel文件) * 场地1-草原的水分数据 * 场地2-草皮铲除的水分数据 * 场地3-天然草皮的水分数据 * 场地4-碎石的水分数据 * 场地5-保温的水分数据 (3)北麓河下垫面场地温度数据0207-0408 Excel文件 * 道碴地表的温度数据 * 保温材料的温度数据 * 铲除植被地表的温度数据 * 草垫地表的温度数据 * 砂砾地表的温度数据 2、工程对生态环境影响调查数据:风火山、沱沱河、五道梁,样方调查内容:植物类型、多度、群落盖度、总盖度、地上生物量以及土壤结构;采用TDR时域反射仪测定土壤不同深度水分含量;在每个样方点于 0-100cm 深度内分层采集土壤样品一组。采用EKKO100地质雷达探测仪,在每个样方带上以及平行公路方向连续采样1-1.5km,以查清冻土上限深度。 3、预测数据:分别设定未来50年温度上升1度和2度,初始地表温度为-0.5,-1.5,-2.5,-3.5,-4.5度,来预测不同深度和时间的冻土温度。 4、青藏铁路高温高含冰量冻土统计:地段、铁路里程、总里程(Km)、冻土类型里程数、多年冻土平均地温分区里程数、高温高含冰量冻土、高温低含冰量冻土、低温高含冰量冻土、低温低含冰量冻土、融区。

2012-04-03 13636 查看详情

我国西部干旱环境的演变规律与发展趋势项目属于国家自然科学基金“中国西部环境与生态科学”重大研究计划,负责人为中国科学院地球环境研究所安芷生院士,项目运行时间为2002.1-2004.12。 该项目汇交的数据包括: 1、西部干旱区历史与变率数据: 1) Chinese Loess Plateau Mass Accumulation Rate Data(3600-0 KYrBP) :字段包括Age,MAR(Mass Accumulation Rate).(txt文档) 2) Chinese Loess Plateau Grain Size and Magnetic Susceptibility Data(3600-0 KYrBP) :字段包括Age,Stacked Mean Grain Size,Stacked magnetic,susceptibility.( txt文档) 2、陕西耀县塬区12KaBP以来不同黄土层孢粉含量数据(excel表格):包括0-397厘米共67层黄土样品的27个科属孢粉含量分布. 3、10Be记录数据(表格) 79.67- 0.09 kyr BP不同厚度黄土的10Be浓度、磁化率及容重数据. 4、青藏高原隆升对东亚季风轨道尺度变率调制的模拟室数据: ah0-sum.nc nc文档、 hh0-sum.nc nc文档、 jfh0-sum.nc nc文档、 kdh0-sum.nc nc文档、lfh0-sum.nc nc文档、mask.nc nc文档、phis.nc nc文档

2012-03-31 20264 查看详情

该数据是对中国冰川冻土沙漠图(1:400万)中冻土分布图的数字化,该图中考虑与全球冻土分类系统的统一,将多年冻土分为五类,包括: (1)不连续多年冻土:连续系数50%-90% (2)岛状多年冻土:连续系数<50% (3)高原不连续多年冻土:连续系数50%-90% (4)高原岛状多年冻土:连续系数50%-90% (5)山地多年冻土。 冻土图的编制依据包括:(1)冻土野外调查、勘探实测资料;(2)航空像片和卫星影像判译;(3)TOPO30 1km分辨率的地面高程数据;(4)气温和地面温度资料。其中,青藏高原的冻土分布采用了南卓铜等(2002)的研究结果,利用青藏公路沿线76个钻孔实测年平均地温数据,进行回归统计分析,获取年平均地温与纬度、高程的关系,并基于该关系,结合GTOPO30高程数据(美国地质调查局地球资源观测与科技中心领导下发展的全球1km数字高程模型数据)模拟得到整个青藏高原范围上的年平均地温分布。以年平均地温0.5 ℃作为多年冻土与季节冻土的界限,参考《中国冰雪冻土图》(1:400万)(施雅风 等,1988)划定高原不连续多年冻土与高原岛状多年冻土的界限;另外,参考东北大小兴安岭多年冻土分区图(郭东信 等,1981)、环北极多年冻土和地下冰分布图(Brown et al. 1997)和最新野外实测资料,对东北的多年冻土界线进行了修订;西北高山多年冻土界线多采用了《中国冰雪冻土图》(1:400万)(施雅风 等,1988)中划定的界线。 根据该数据统计的中国多年冻土区面积约1.75×106km2,约占中国领土的18.25%。其中,高山多年冻土0.29×106km2,约占我国领土面积的3.03%。 更多信息参考《1:400万中国冰川冻土沙漠图》说明书(中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,2006)。

2012-03-03 20945 查看详情

本数据集采用SMMR(1978-1987)、SSM/I(1987-2009)和SSMIS(2009-2015)逐日亮温数据,由双指标(TB,37v,SG)冻融判别算法生成,分类结果包含冻结地表、融化地表、沙漠及水体四种类型。数据覆盖范围为中国大陆主体部分,空间分辨率为25.067525 km,EASE-Grid投影方式,以ASCIIGRID格式存储。 该数据集中的所有ASCII码文件可以直接用文本程序(如记事本)打开。除了头文件,主体内容为数值表征地表冻融的状态:1代表冻结,2代表融化,3代表沙漠,4代表降水。如果要用图示来显示的话,我们推荐用ArcView + 3D 或 Spatial Analyst 扩展模块来读取,在读取过程中会生成grid格式的文件,所显示的grid文件就是该ASCII码文件的图形表达。读取方法: [1] 在ArcView软件中添加3D或Spatial Analyst扩展模块,然后新建一个View; [2] 将View激活,点击File菜单,选择Import Data Source选项,弹出Import Data Source选择框,在此框中的Select import file type:中选择ASCII Raster,自动弹出选择源ASCII文件的对话框,点击寻找该数据集中的任一个ASCII文件,,然后按OK键; [3] 在Output Grid对话框中键入的Grid文件名字(建议使用有意义的文件名,以便以后自己查看)和点击存放此Grid文件的路径,再次按Ok键,然后按Yes(要选择整型数据),Yes(把生成grid文件调入到当前的view中)。生成的文件可以按照Grid文件标准进行属性编辑。这样就完成了显示将ASCII文件显示成Grid文件的过程。 [4] 批处理时,可以使用ARCINFO的ASCIIGRID命令,编写成AML文件,再用Run命令在Grid模块中完成: Usage: ASCIIGRID <in_ascii_file> <out_grid> {INT | FLOAT} 本数据的生产得到自然科学基金项目:中国西部环境与生态科学数据中心(90502010)、中国西部地区陆面数据同化系统研究(90202014)以及冻土主被动微波辐射传输模拟及其辐射散射特性研究(41071226)的支持。

2011-11-01 14201 查看详情

该数据集来自对1997年俄罗斯科学院地理研究所出版的《世界雪冰资源地图集》纸质地图的数字化,具体包括了俄罗斯的冻土范围、冻土温度、地下冰厚度等信息。更多信息参考文献(Kotlyakov et al, 2002)。数据以ESRI的Shape格式存储,用户也可通过美国冰雪数据中心下载(http://nsidc.org/data/ggd600.html)。

2011-10-07 23373 查看详情

该数据是中国冻土区划及类型图(1:1000万)(邱国庆等,2000;周幼吾 等,2000)的数字化,采用了区划和类型双系列体系,在同一份图上同时用区划体系和类型体系来反映在各个级别上冻土形成和分布的共性与个性。 区划体系包括三个冻土大区:(1)中国东部冻土大区;(2)中国西北冻土大区;(3)中国西南(青藏高原)冻土大区。在三个大区的基础上,又进一步划分出16个区及下面的若干亚区。冻土区划界线的划分中,I大区和III大区的界线主要参考了李炳元(1987)的结果;II大区和III大区的界线就是青藏高原的北界,即昆仑山—阿尔金山—祁连山北侧和山麓线;I大区和II大区的界线在贺兰山—狼山一带。二级区的界线,在II大区和III大区中以地貌条件为依据进行划分,在I大区则以气温年较差A与年平均气温T的比值为主要划分依据,并考虑到各地的冻结深度。 类型体系基于冻土连续性、冻土存在的时间和季节冻结深度,划分为8个类型,各类型界线主要取自《中国冰雪冻土图》(1:400万)(施雅风 等,1988)并参考了一些新资料,而季节冻土界线则主要以气象站资料为依据。各类型的定义如下: (1)大片多年冻土:连续系数为90%-70%; (2)大片-岛状多年冻土:连续系数为70%-30%; (3)稀疏岛状多年冻土:连续系数为<30%; (4)山地多年冻土; (5)中深季节冻土:可能达到的最大季节冻结深度>1m; (6)浅季节冻土:可能达到的最大季节冻结深度<1m; (7)短时冻土:保存时间不足一个月; (8)非冻土。 根据该数据计算的中国多年冻土区面积约2.19×106km²,约占中国领土的22.83%。其中,高山多年冻土0.42×106km²,约占我国领土面积的4.39%。季节冻土面积约4.76×106km²,约占我国领土的49.6%,瞬时冻土面积约1.86×106km²,占我国领土的19.33%。 更多信息参考文献(周幼吾 等,2000)。

2011-09-25 28743 查看详情

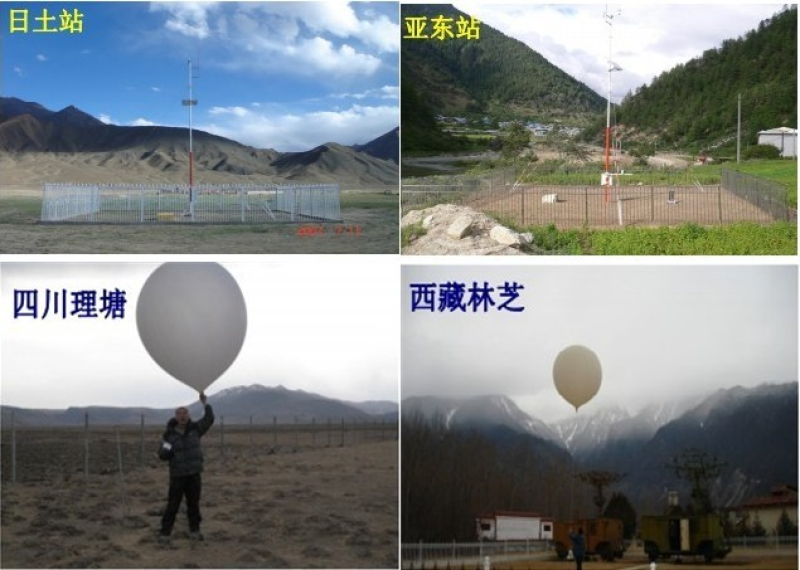

全球变化背景下青藏高原关键区水份循环特征变化及其影响作用项目属于国家自然科学基金“中国西部环境与生态科学”重大研究计划,负责人为中国气象科学研究院徐祥德院士,项目运行时间为2006.1-2008.12。 该项目汇交的数据为"JICA" 中日气象灾害合作研究中心"项目数据集: 1.观测类别、时间段及站点数 1)JICA AWS资料:08年 01-07 月(西藏、云南、四川等省(自治区)73 个自动站,包括中科院 5个自动站) 2)JICA GPS 水汽资料:08 年 01-10 月(西藏、云南、四川等省(市、自治区)24 个观测 站) 3)JICA 加密观测 GPS 探空资料:08 年03-07月(西藏、云南、四川等省(自治区)18 个 观测站,具体观测时间地点详见 JICA 加密观测探空资料目录) 2. 观测类别、资料内容 1) GPS 水汽 (1)资料内容:序号、站名(中文)、站号、经度、纬度、海拔、年月日、时间、地面 气压、地面气温、相对湿度、总延迟(m)、可降水(cm)(1次/1 小时)。 2) GPS 加密探空 (1) 资料内容:气压 P、温度 T、相对湿度 RH、V 分量、U 分量、垂直高度 H、 露点温度 Td、水汽含量 Mr、风向 Wd、风速 Ws、经度Lon、纬度Lat、雷达高度RdH, “-999.90” 表示无观测值。 3) AWS (1)资料内容:区站号、经度、纬度、拔海高度、站点级别、总云量、风向、风速、海 平面气压、3小时变压、过去天气 1、过去天气 2、6 小时降水、低云状、低云量、低云高、露点、能见度、现在天气、温度、中云状、高云状、24 小时变温、24 小时变压 项目科学顾问: 郑国光、许小峰、周秀骥、李泽椿、丑纪范、许健民、陈联寿、秦大河、丁一汇 项目总负责: 喻纪新 项目执行人: 张人禾、徐祥德 本数据集主持完成单位: 中国气象科学研究院、灾害天气国家重点实验室JICA项目执行专家组、JICA项目实施办公室 本数据集协作完成单位: 中国气象科学研究院、灾害天气国家重点实验室、国家卫星气象中心、大气探测技术中心、国家气象中心、国家气象信息中心、国家气候中心、四川省气象局、云南省气象局、西藏自治区气象局、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、天津市气象局。 本数据集实施机构: JICA项目北京总部;四川省、云南省、西藏自治区JICA项目分中心;中国科学院青藏高原所分中心。

2011-09-10 13267 查看详情

青藏高原冻土图(1:300万)(李树德和程国栋,1996)是中国科学院兰州冰川冻土研究所(今中科院寒区旱区环境与工程研究所)冻土工程国家重点实验室根据多年从事冻土考察研究的第一手资料及前人研究论文、文献、并详细研究与参阅了航空像片、卫星影像及青藏公路沿线多年冻土图(1:60)万(童伯良 等,1983)、祁连山地貌图(1:100万)(中国科学院地理研究所,1985)、青藏高原自然景观图(1:300万)(中国科学院地理研究所,1990)、青藏高原第四纪冰川遗迹分布图(1:300万)(李炳元和李吉均,1991)、南水北调西线工程通天河-雅砻江调水区冻土遥感图(1:50万)(中国科学院兰州冰川冻土研究所,1995)、中国冰雪冻土图(1:400万)(施雅风和米德生,1988),在100万航测地形图上进行编绘,然后缩编成1:300万青藏高原冻土图。后经由中科院寒区旱区环境与工程研究所南卓铜等数字化完成。 数据包括: 1)数字化的青藏高原冻土分布图 2)青藏高原冻土图扫描图 数字化后的冻土分布图中的冻土类型包括: 0, Seasonally frozen ground;季节冻土 1, permafrost;多年冻土 2, island permafrost;岛状多年冻土 3, continuous permafrost;片状多年冻土

2011-03-21 32279 查看详情

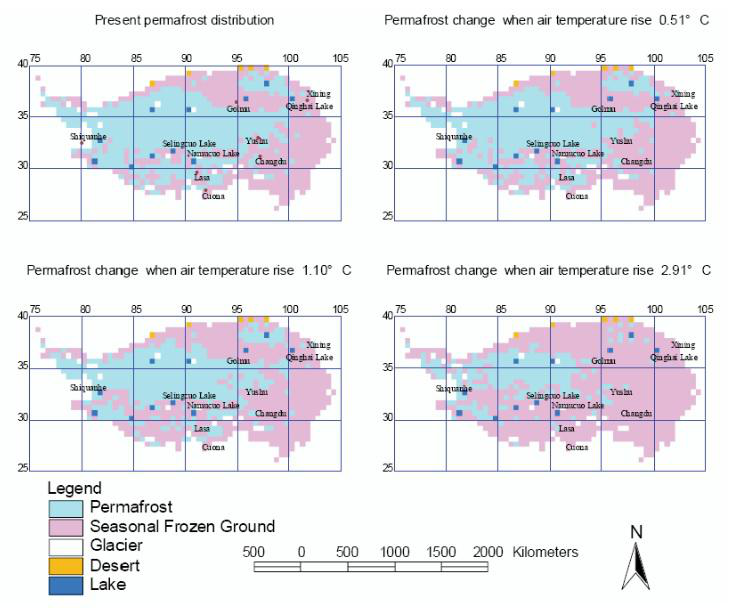

中国冰冻圈是指中国范围内,大气圈、水圈、生物圈、岩石圈的冻结部分。中国冰冻圈资源与环境信息系统是对中国冰冻圈资源与环境数据进行管理与分析的综合性信息系统。建立中国冰冻圈资源与环境信息系统一方面是满足地球系统科学的需要,为研制地理信息系统支持下的冻土、冰川以及雪盖对全球变化的响应与反馈模型提供参数与验证数据;另一方面系统整理和抢救宝贵的冰冻圈数据,为其提供一个科学、高效、安全的管理与分析工具。 中国冰冻圈资源与环境信息系统包含三个不同空间的基础数据库。其中青藏高原基础数据库主要以青藏高原为研究区域,范围在东经70—105°,北纬20—40°之间,主要包含以下类型的数据: 1、冰冻圈数据。包括: 冻土类型; 积雪深度分布; 第四纪冰川遗迹图; 2、自然环境与资源。包括: 水文:地表水; 基础地质:第四纪地质、水文地质; 地表特性:植被类型; 气象站观测数据:气温、地表温度、降水量; 3、社会经济资源: 青藏高原及毗邻地区气象台站分布图; 4、高原冻土对全球变化的响应模型(Fgmodel):预测了2009年、2049年和2099年的多年冻土分布数据。 详情请查看数据中的文档“中国冰冻圈资源与环境信息系统设计.doc”、“中国冰冻圈资源与环境信息系统数据字典.DOC”、“数据库-青藏高原.DOC”和“数据库-青藏高原 附表.DOC”。

2011-03-20 25840 查看详情

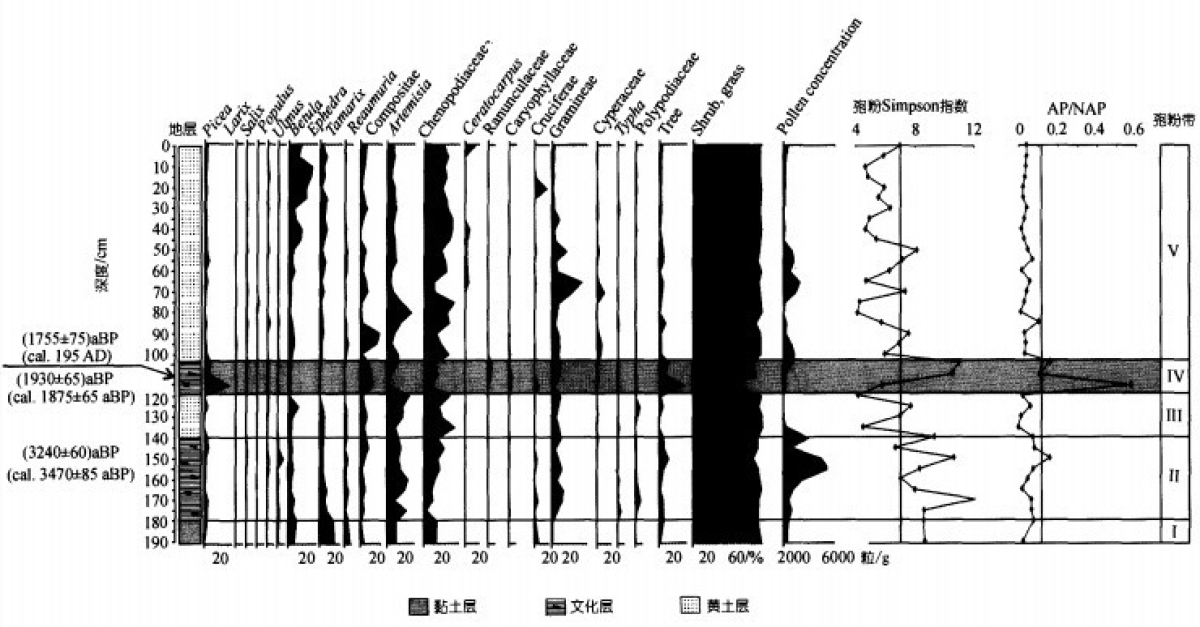

研究区位于天山北麓中段部分,西起新疆塔城 地区的乌苏市、东到昌吉州的木垒县,东西长约 500 km。天山北坡植被垂直带可分为高山座垫植被( >3400 m)、高山亚高山草甸带(3400~2700 m)、中山 森林带(2700~1720 m)、森林草原过渡带(1720~ 1300 m)、半荒漠带(1300~700 m)和典型荒漠带 ( <700 m) 。 选择天山北坡根据垂直植被带特点,选取不同海拔、不同植被带和不同沉积年代的5个沉积剖面进行研究。取得的5个中晚全新世剖面来计算孢粉复合分异度 指数,并尝试利用该指数来解释孢粉多样性,再结合 粒度、磁化率、烧失量等多项分析的数值整合来探讨 该区中晚全新世以来生物多样性变化和环境特征。 数据包括: 1.大西沟剖面孢粉粒数资料(8-110厘米共52层的孢粉粒数,3640±60aB.P-890±60aB.P) 2.小西沟剖面孢粉粒数资料(0-90厘米共38层的孢粉粒数,3240±60 aB.P) 3.桦树窝子剖面孢粉粒数资料(0-106厘米共52层的孢粉粒数,2170±185aB.P-450±155aB.P) 4.四厂湖剖面孢粉粒数资料(10-84厘米共19层的孢粉粒数,1000±50aB.P-665±65aB.P) 5.东道海子剖面B孢粉粒数资料(0-190厘米共64层的孢粉粒数,4500±310aB.P-305±130aB.P) 数据的详细说明请参考文献“新疆天山北坡地区中晚全新世古生物多样性特征”。

2011-03-18 11418 查看详情

本次冰湖编目受到International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) and United Nationenvironment Programme/Regional Resourc Centre, Asia and The Pacific (UNEP/RRC-AP) 的联合支持。 1、冰湖编目参考Landsat4/5(MSS、TM),SPOT(XS),IRS-1C/1D(LISS-III)等遥感数据,反映了该地区2004年面积大于0.01 km2的冰湖现状。 2、冰湖编目覆盖:Yamuna basin、Ravi basin 、Chenab basin、 Satluj River Basin等流域 3、冰湖编目内容包括:冰湖编目、冰湖类型、冰湖宽度、冰湖朝向、冰湖距离冰川长度等属性 4、投影参数: Projection: Albers Equal Area Conic Ellipsoid: WGS 84 Datum: WGS 1984 False easting: 0.0000000 False northing: 0.0000000 Central meridian: 82° 30’E Central parallel: 0° 0’ N Latitude of first parallel: 20° N Latitude of second parallel: 35° N 详细数据说明请参考数据文档及报告

2011-03-18 10036 查看详情

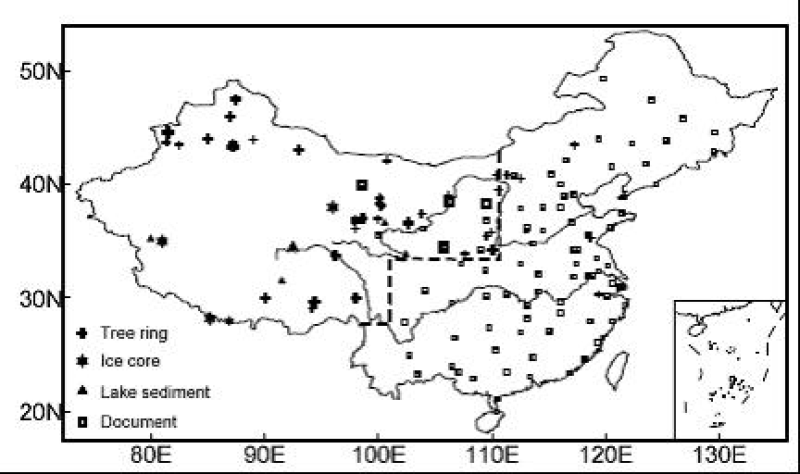

中国西部地区长期干湿指数序列(AD1500-BP2000)原始资料是近十几年来公开发表的西部地区干湿/旱涝/降水代用资料,包括树木年轮、冰芯、湖泊沉积、史料文献等多种代用序列共50余条。 在广泛收集的西部地区干湿变化代用资料集的基础上,明确了西部地区干湿变化的主要特征和气候分区,提取不同分区的代用资料信息综合出了西部地区长期干湿指数序列。该数据包括近四百年西部地区五个主要特征气候分区的10年分辨率的干湿指数序列和近五百年其中三个区域的高分辨率(年分辨率)干湿指数序列。 数据包括近四百年西部地区五个主要特征气候分区(干旱区、高原主体、新疆北部、河套地区、高原东北)的10年分辨率的干湿指数序列和近五百年其中三个区域(高原东北、河套地区、新疆北部)的高分辨率(年分辨率)干湿指数序列。 数据的详细说明参考:西部干湿指数序列数据介绍.doc数据文档

2011-03-16 11924 查看详情

中纬度亚洲地区存在主要受季风环流影响的东南部湿润地区(简称季风区)和主要受西风环流控制的内陆干旱区(包括青藏高原北部高寒干旱区,简称西风区)。根据对近年来新发表的气候变化记录证据梳理总结,发现西风区在中— 晚全新世气候湿润,与亚洲季风在早— 中全新世强盛的格局显著不同。过去千年的西风区中世纪暖期干旱,而小冰期相对湿润,与此相对,万象洞石笋氧同位素记录则显示季风降水在中世纪暖期时整体处于高值,在小冰期处于低值段。在近百年,尤其是近50 a,西北干旱区湿度增加,而季风影响范围内的西北东部和华北等地变得更干。不仅如此,在分属西风和季风影响区的青藏高原北部和南部,年代际— 百年尺度上降水变化也表现出反相位关系。据此我们提出,亚洲中部西风带控制区在现代间冰期从数千年到年代际的各个时间尺度上均存在不同于季风区的湿度(降水)变化模式,称之为现代间冰期气候变化的西风模式。 中国西部干旱半干旱区全新世气候变化的集成研究项目属于国家自然科学基金“中国西部环境与生态科学”重大研究计划,负责人为兰州大学陈发虎教授,项目运行时间为2006.1-2009.12。 该项目汇交了数据包括: 1. 中东亚干旱区全新世湿度集成曲线数据和12个湖泊各自的湿度数据(11000-0 cal yr BP):包括Lake Van、Aral Sea、Issyk-Kul、乌伦古海、博斯腾湖、巴里坤湖、Bayan Nuur、Telmen Lake、Hovsgol Nuur、居延泽、Gun Nuur和Hulun Nuur。 2. 中东亚干旱区过去1000年湿度集成曲线数据和5个研究点各自的湿度数据(1000-2000):包括Aral Sea、Guliya、博斯腾湖、苏干湖、巴丹吉林沙漠。 数据格式:excel表。

2011-03-15 15339 查看详情

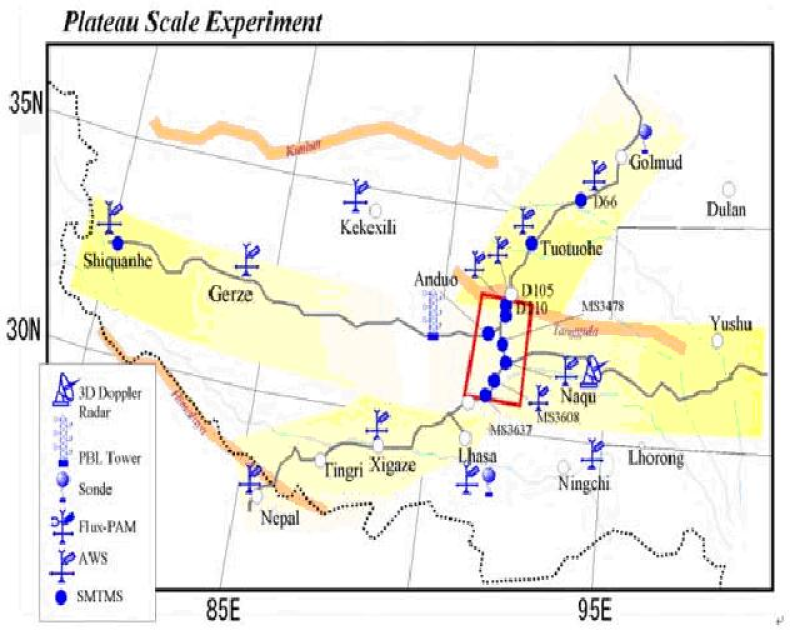

GAME/ Tibet 项目于1997 年夏季在安多(Amdo) 站作过短期预试验观测( PIOP) 。1998 年5~9 月, 安排了连续5 个加强观测期( IOP) , 每个IOP 约一个月。中、日、韩三国80 余名科学工作者分批赴青藏高原,进行了艰苦而卓有成效的工作。 各项观测试验计划顺利完成。并且从1998 年9 月加强观测结束后,5 个自动气象站(AWS) 、1 个自动气象综合观测站( PAM) 、1 个边界层塔及辐射综合观测站(Amdo) 及9 个土壤温度和湿度观测站一直连续观测至今, 取得了连续8 年零6 个月(从1997 年6 月开始) 极其珍贵的资料。 试验区设在藏北那曲地区的一个150 km ×200 km 的区域内(图1),同时在青藏公路沿线的D66,沱沱河和唐古拉山口(D105) 也建立了观测点。包括高原草甸、高原湖泊、荒漠化草原等不同下垫面上, 设置了以下观测站(点):(1) 两个包括大气和土壤的多学科综合观测站:安多(Amdo) 和那曲(NaquFx) 。这两个站含有多分量辐射观测系统、梯度观测塔、湍流通量直测系统、土壤温湿度梯度观测、无线电探空以及作为卫星资料地面真值利用的地面土壤湿度观测网和多角度光谱仪观测等;(2) 6 个自动气象站(D66 、沱沱河、D105 、D110 、Naqu 和MS3608) 。每个测站都有风、温、湿、压、辐射、地表温度、土壤温湿度和降水等观测;(3) 设在那曲北和南各约80 km 处的PAM( Portable Automated Meso - net) 站(MS3478和MS3637) 有类似于上述两个综合观测站(Amdo和NaquFx) 的主要项目, 同时有风、温、湿的湍流观测;(4) 9 个土壤温度和湿度观测点(D66 、沱沱河、D110 、WADD、NODA、Amdo 、MS3478、MS3478和MS3637) , 每个测站都包含有6 层土壤温度和9 层土壤湿度测量;(5) 一个设在那曲以南的三维多普勒雷达站和邻近(约100 km) 区域内的7 个加密雨量站( Precipitation gauge) , 辐射观测系统主要研究高原云与降水系统, 并作为TRMM 卫星一个地面真值站。 GAME-Tibet项目力求通过不同空间尺度的加强观测试验和长期监测,深入了解青藏高原的地气相互作用以及对亚洲季风系统的影响。 GAME/ Tibet 项目2000 年结束后, 已加入GEWEX(全球能量和水循环试验) 与CL IVAR (气候变化和预测) 两个大型国际计划联合组织的“全球协调加强观测计划(CEOP) ”, 开始执行“全球协调加强观测计划(CEOP) 亚澳季风之青藏高原试验研究”(CAMP/ Tibet ) 数据内容分为Prephase Observation Preriod (POP)1997年和IOP1998年 一、POP1997年数据内容: 1、Precipitation Guage Network (PGN) 2、Radiosonde Observation at Naqu 3、Analysis of Stable Isotope for Water Cycle Studies 4、Doppler radar observation 5、Large-Scale Hydrological Cycle in Tibet (Link to Numaguchi's home page) 6、Portable Automated Mesonet (PAM) [Japanese] 7、Ground Truth Data Collection(GTDC) for Satellite Remote Sensing 8、Tanggula AWS ( D105 station in Tibet ) 9、Syamboche AWS (GEN/GAME AWS in Nepal) 二、IOP1998年数据内容: 1、Anduo (1)PBL Tower 、(2)Radiation 、(3)Turbulence SMTMS 2、D66 (1)AWS (2)SMTMS (3)GTDC(4)Precipitation 3、Toutouhe (1)AWS(2)SMTMS(3)GTDC 4、D110 (1)AWS (2)SMTMS (3)GTDC(4)SMTMS 5、MS3608 (1)AWS (2)SMTMS (3)Precipitation 6、D105 (1)Precipitation (2)GTDC 7、MS3478(NPAM) (1)PAM (2)Precipitation 8、 MS3637 (1)PAM (2)SMTMS (3)Precipitation 9、NODAA (1)SMTMS (2)Precipitation 10、WADD (1)SMTMS (2)Precipitation (3)Barometricmd 11、AQB (1)Precipitation 12、Dienpa( RS2 ) (1)Precipitation 13、Zuri (1)Precipitation(2)Barometricmd 14、Juze (1)Precipitation 15、Naqu hydrological station (1)Precipitation 16、MSofNaqu(1)Barometricmd 16、Naquradarsite (1)Radarsystem(2)Precipitation 17、Syangboche[Nepal](1)AWS 18、Shiqu-anhe(1)AWS(2)GTDC 19、Seqin-Xiang(1)Barometricmd 20、NODA(1)Barometricmd(2)Precipitation(3)SMTMS 21、NaquHY(1)Barometricmd(2)Precipitation 22、NaquFx(BJ)(1)GTDC(2)PBLmd(3)Precipitation 23、MS3543(1)Precipitation 24、MNofAmdo(1)Barometricmd 25、Mardi(1)Runoff 26、Gaize(1)AWS(2)GTDC(3)Sonde

2011-03-15 20308 查看详情

联系方式

关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved

|  京公网安备11010502040845号

京公网安备11010502040845号

数据中心技术支持: 数云软件