简介:被誉为地球'第三极'的青藏高原,因其是驱动全球环境变化研究的重要区域,对整个地球的生态、环境、气候产生深刻的调控作用,一直是国际社会关注的热点。全球变暖背景下三极冰川、冻土、冻融湖等冰冻圈要素已经发生了显著变化,冰川快速退缩、冻土活动层增厚。长期以来,我国在以青藏高原为主体的世界第三极开展了系统的、多学科的研究,形成了丰富的研究积累。

发布时间:2022-03-10

数据集:176

青藏高原作为地球的第三极,春夏季作为热源对区域和全球的天气和气候有着重要的影响。为了探究高原多时间尺度热力强迫作用的时空变化特征,建立一套持续、可靠的长时间观测的观测数据为基础的高原热源(汇)数据是十分有必要的。利用中国气象局在青藏高原上80(32)个观测台站1979—2016(1960—2016)年的气象要素(地表温度、地表气温、10m 风速、 日累计降水量等)为基础计算得到感热(SH)和潜热(LH),同时利用卫星资料处理得到高原上1984—2015年的净辐射通量(RC),得到了一套通过质量控制的长期高原热源数据集。本数据集在计算地表感热通量时,考虑了总体热传输系数 的日变化特征。

2019-06-17 4037 查看详情

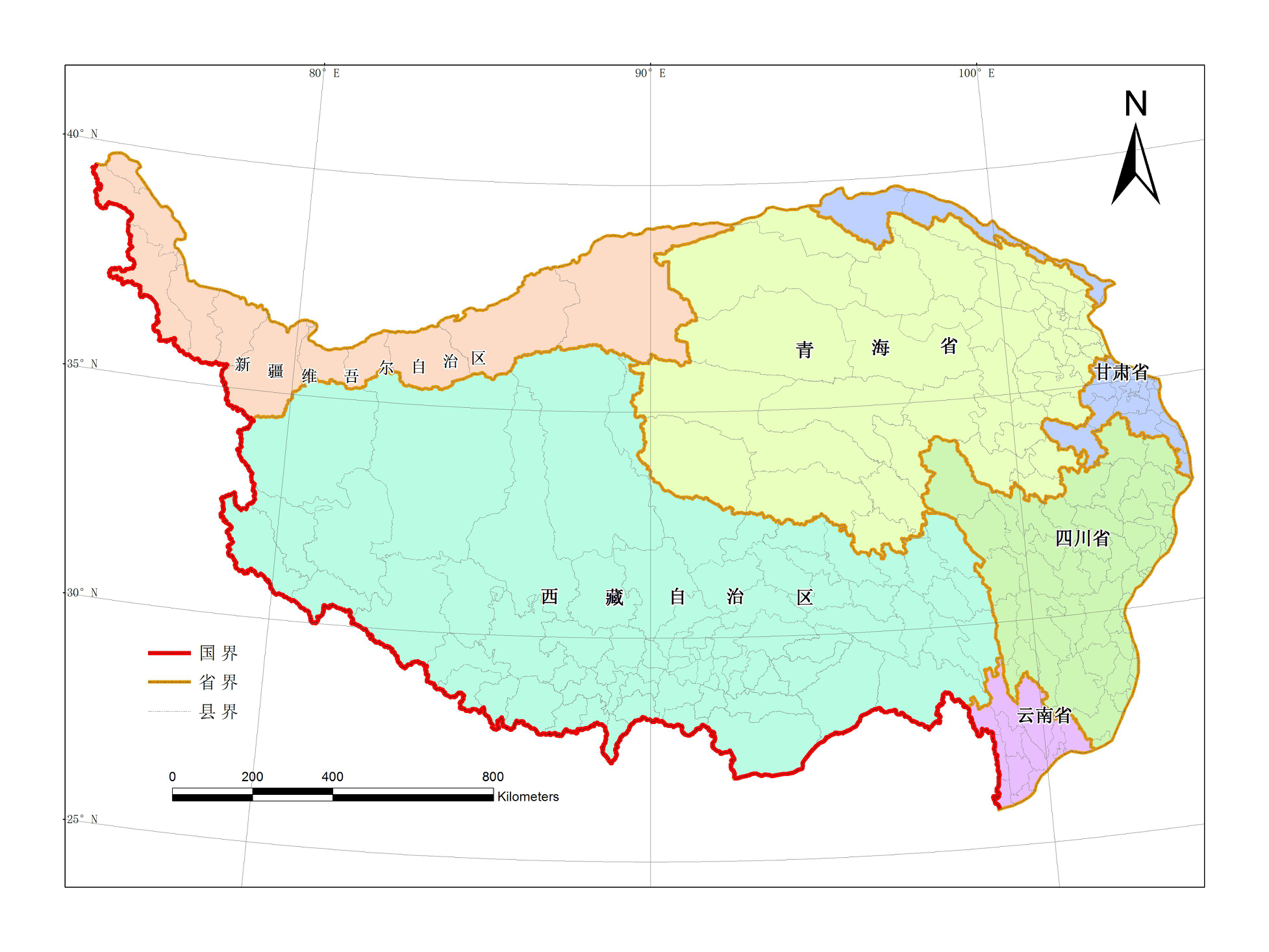

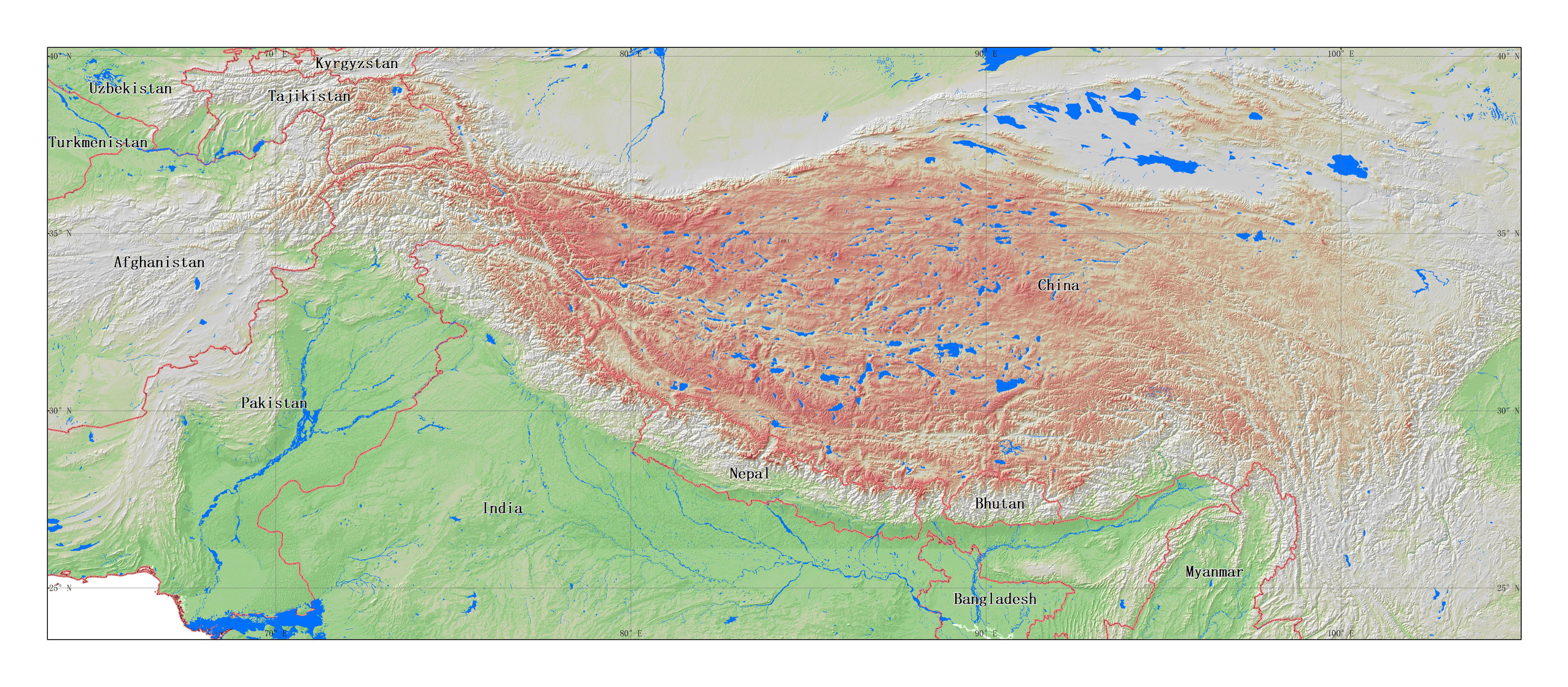

本数据来源于全国地理信息资源目录服务系统中1:100万全国基础地理数据库,由国家基础地理信息中心于2017年11月份开始免费向公众提供。我们将青藏高原作为一个整体进行了拼接融合、裁切,以便于青藏高原研究中的使用。数据现势性为2017年。 本数据集为青藏高原1:100万行政边界,包括行政国界线(National_Tibet_line)、省界(Province_Tibet),市(州)界(City_Tibet)县界图层(County_Tibet_poly)和县界线图层(County_Tibet_line)。 行政境界面图层(County_Tibet_poly)属性项名称及定义: 属性项 描述 填写实例 PAC 行政区划代码 513230 NAME 名称 县界名称 行政边界线图层(BOUL)属性项名称及定义: 属性项 描述 填写实例 GB 国标分类码 630200 行政边界线图层(County_Tibet_line)属性项含义: 属性项 代码 描述 GB 630200 省级界线 GB 640200 地、市、州级行政区界 GB 650201 县级行政区界(已定)

2019-06-13 10718 查看详情

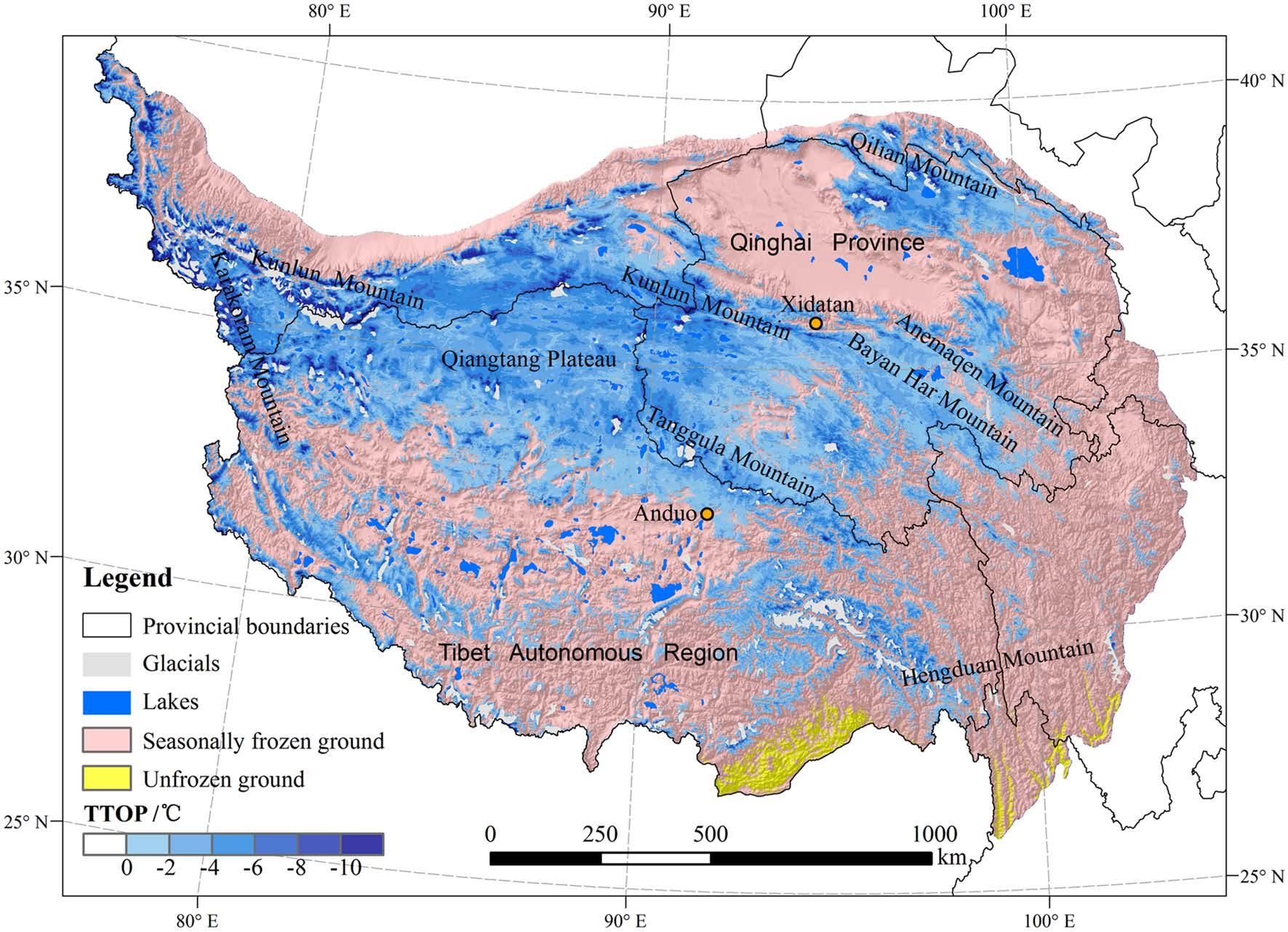

青藏高原是世界上中低纬度地区冻土面积最大的地区。目前已编制了一些多年冻土分布图,但由于资料来源有限、标准不明确、验证不充分、高质量空间数据集的缺乏,使得在TP上绘制多年冻土分布图存在较大的不确定性。 本数据集基于改进的中分辨率成像光谱仪(MODIS)地表温度(LSTs)2003-2012年1km晴空MOD11A2 (Terra MODIS)和MYD11A2(Aqua MODIS)产品(reprocessing version 5)的冻融指数及冻土顶部温度(TTOP)模型模拟了多年冻土的分布,生成了青藏高原冻土图。并通过野外地面观测、土壤含水率和容重等各种调查数据对该图进行了验证。 冻土属性主要包括:季节性冻土(Seasonally frozen ground)、多年冻土(Permafrost)、非冻土区域(Unfrozen ground)。 数据集为青藏高原冻土研究提供了更详细的冻土分布资料和基础资料。

2019-06-13 17034 查看详情

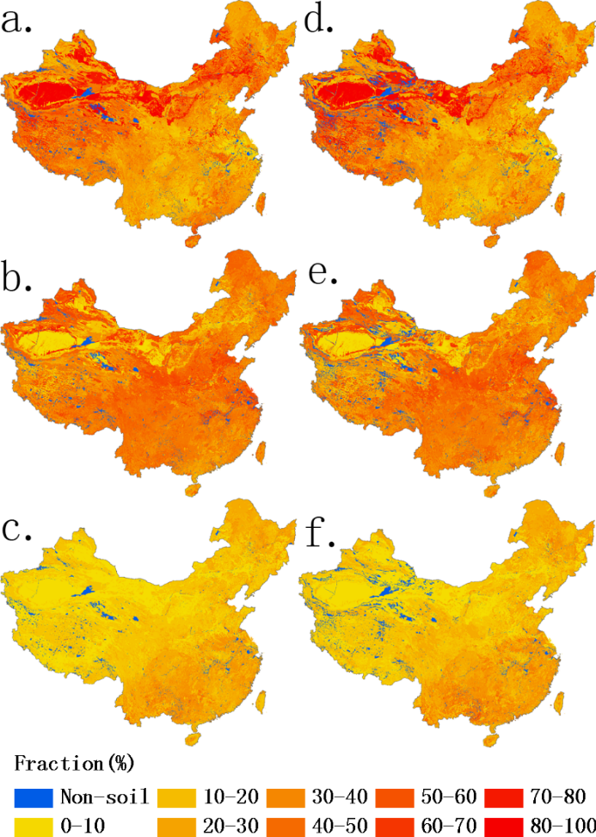

基于第二次全国土壤调查的中国1:1000000比例尺土壤图和8595个土壤剖面图,以及美国农业部(USDA)中国区域土地和气候模拟标准,开发了一个多层土壤粒度分布数据集(砂、粉土和粘土含量)。 采用多边形链接方法,结合土壤剖面和地图多边形之间的距离、剖面的样本大小和土壤分类信息,推导出砂、粉土和粘土的含量分布图。该数据集分辨率为1公里,可用于区域范围内的土地和气候建模。 数据特征 投影:GCS_Krasovsky_1940 覆盖范围:中国 分辨率:0.00833 度(约一公里) 数据格式:FLT, TIFF 取值范围:0%-100% 文件说明 浮点栅格文件包括: sand1.flt, clay1.flt – 表层(0-30cm) 砂粒、粘粒含量。 sand2.flt, clay2.flt – 底层(30-100cm) 砂粒、粘粒含量。 psd.hdr – 头文件: ncols – 列数 nrows – 行数 xllcorner – 左下角纬度 yllcorner – 左下角经度 cellsize – 单元格大小 NODATA_value – 空值 byteorder - LSBFIRST, Least Significant Bit First TIFF 栅格文件包括: sand1.tif, clay1.tif -表层(0-30cm) 砂粒、粘粒含量。 sand2.tif, clay2.tif -底层(30-100cm) 砂粒、粘粒含量。

2019-06-11 10855 查看详情

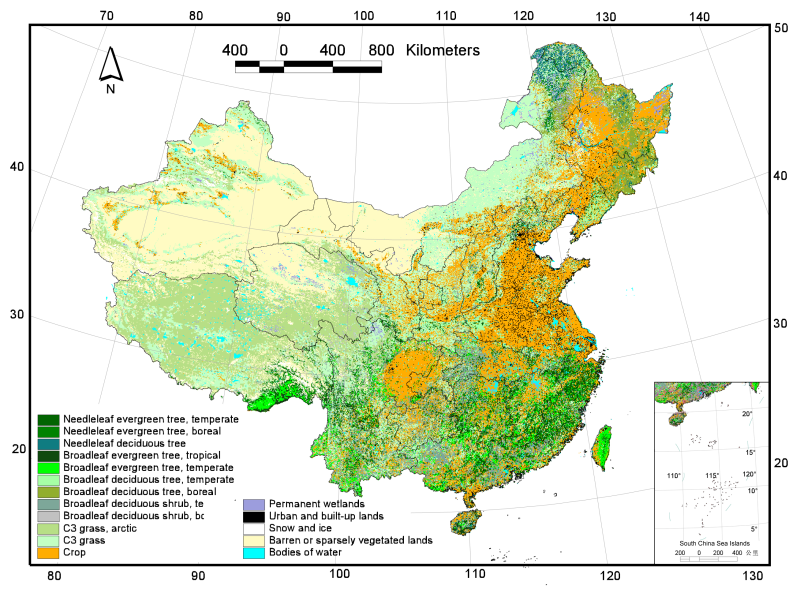

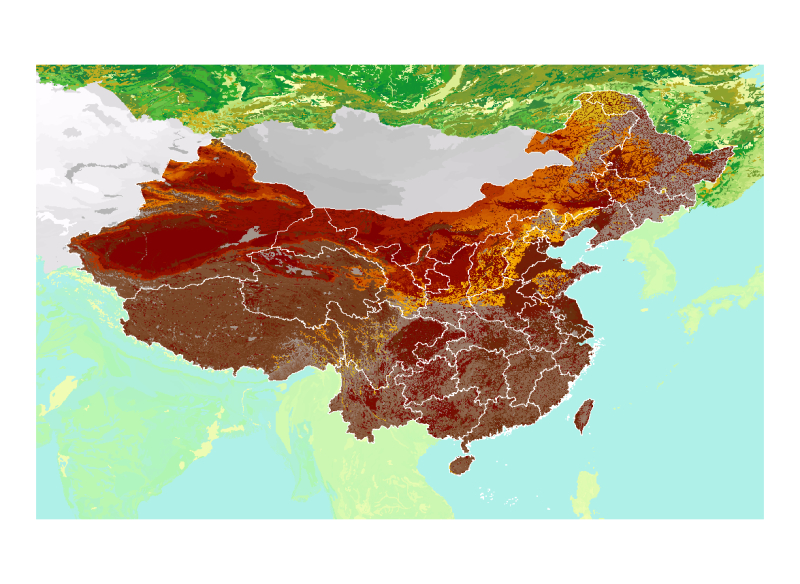

植被功能型(PFT)是根据植物种的生态系统功能及其资源利用方式而对宠大的植物种进行的组合,每一种植被功能型共享相似的植物属性,是将植物种的多样性简化为植物功能和结构的多样性。植被功能型的概念受到生态学家特别是生态系统建模者的推崇。其基本假设是全球重要的生态系统动态可以通过有限的植被功能型表达和模拟。目前,植被功能型已被广泛用于生物地理模型、生物地球化学模型、陆面过程模型和全球动态植被模型,如美国国家大气研究中心(NCAR)的陆面过程模型已经将原来用土地覆盖信息变为应用植被功能型图(Bonan et al., 2002)。植被功能型已经被用于动态全球植被模型(DGVM)中,用以预测全球变化情景下生态系统结构与功能的变化。 参考全球植被功能型分类体系,根据模型需求,将土地覆盖类型与植被功能型合并考虑,确定该数据的分类体系下表。 1、植被功能型分类体系 1 Needleleaf evergreen tree, temperate 2 Needleleaf evergreen tree, boreal 3 Needleleaf deciduous tree 4 Broadleaf evergreen tree, tropical 5 Broadleaf evergreen tree, temperate 6 Broadleaf deciduous tree, tropical 7 Broadleaf deciduous tree, temperate 8 Broadleaf deciduous tree, boreal 9 Broadleaf evergreen shrub, temperate 10 Broadleaf deciduous shrub, temperate 11 Broadleaf deciduous shrub, boreal 12 C3 grass, arctic 13 C3 grass 14 C4 grass 15 Crop 16 Permanent wetlands 17 Urban and built-up lands 18 Snow and ice 19 Barren or sparsely vegetated lands 20 Bodies of water 2、制图方法 中国1公里植被功能型图是根据Bonan等(Bonan et al., 2002)提出的土地覆盖与植被功能型转换的气候规则,对MICLCover土地覆盖图(冉有华 等,2009;Ran et al., 2012)进行转换。MICLCover土地覆盖图是融合了2000年中国1:10万土地利用数据、中国植被图集(1:100万)的植被型、中国1:10万冰川分布图、中国1:100万沼泽湿地图和MODIS 2001年土地覆盖产品(MOD12Q1)的最新发布的土地覆盖数据,采用IGBP土地覆盖分类系统。评价显示,其可能是目前存在的全国1km尺度上精度最高的土地覆盖图。气候数据利用何杰等(2010)发展的1981-2008年的空间分辨率为0.1度、时间分辨率为3小时的中国大气驱动数据,是我国现存的在全国尺度上具有最高时空分辨率的气候数据,该数据融合了Princeton 陆面模式驱动数据(Sheffield et al., 2006)、GEWEX-SRB 辐射数据(Pinker et al., 2003)、TRMM 3B42 和APHRODITE 降水数据以及中国气象局740个气象台站的观测数据。根据RanYouhua等(2010)的评价结果,GLC2000在目前的全球土地覆盖数据集中,具有相对较高的精度,且其分类系统中没有混交林这一类,因此MICLCover土地覆盖图中的混交林利用GLC2000 (Bartholome and Belward, 2005; 徐文婷 等,2005)中的信息进行了替换。该数据可用于陆面过程模型等相关研究中。

2019-05-25 14768 查看详情

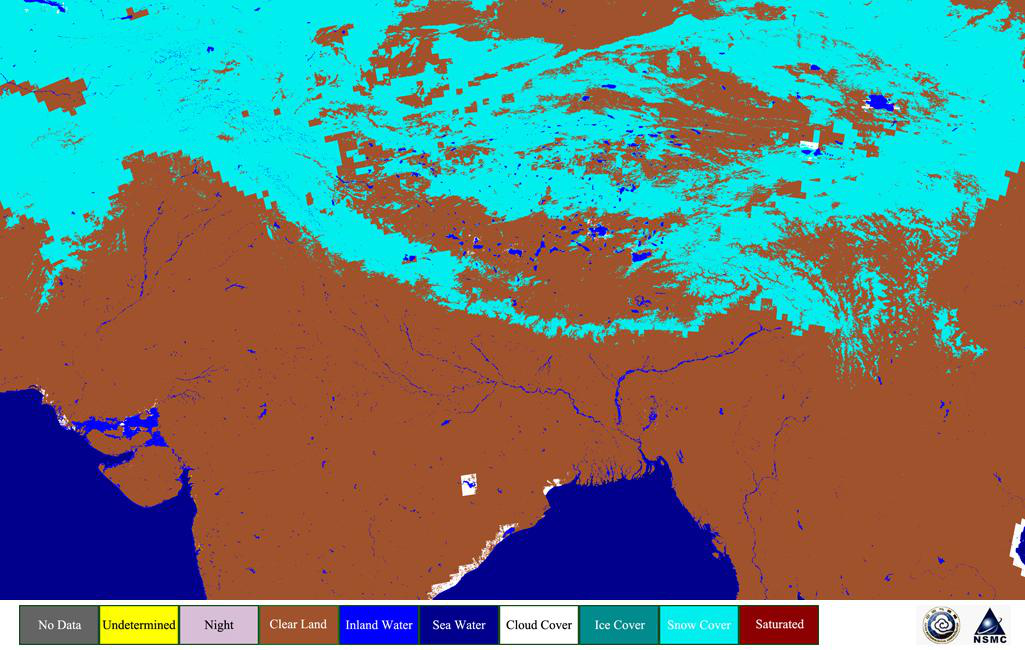

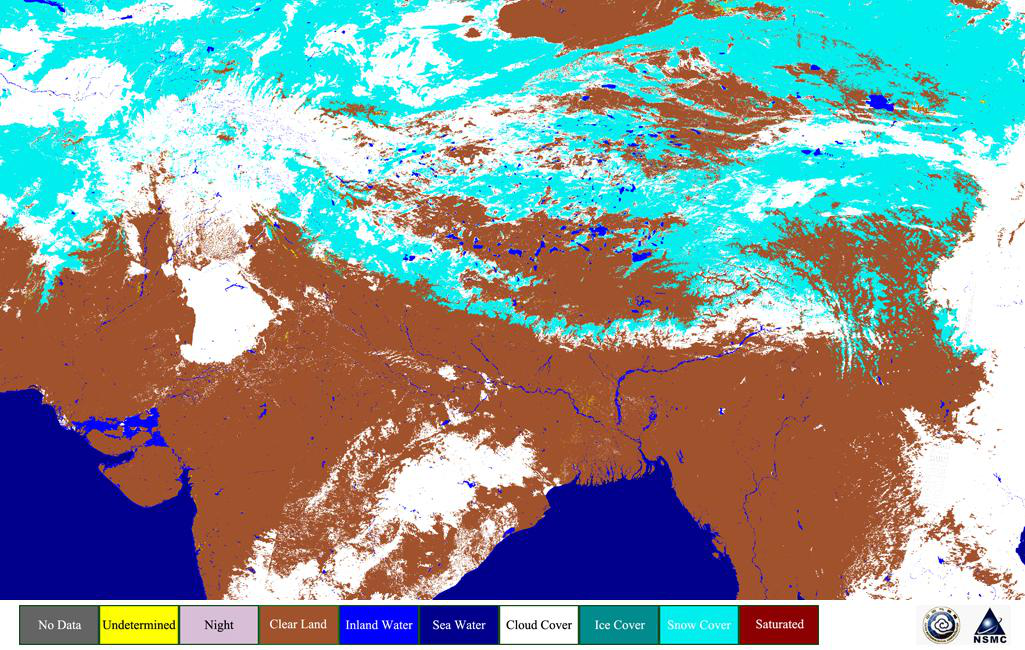

青藏高原多源遥感合成1km积雪覆盖数据集(1995-2018)基于国家卫星气象中心的青藏高原光学仪器遥感1km积雪覆盖数据集(1989-2018)和美国雪冰中心的25km近实时逐日全球冰密集度与积雪范围NISE产品数据集(1995-2019)合成得到,覆盖时间从1995年到2018年(每年1-4月和10-12月两个时段),时间分辨率为逐日,覆盖范围为青藏高原(17°N -41°N,65°E -106°E),采用等经纬度投影,空间分辨率为0.01°×0.01°。数据集以日产品表征了卫星观测时刻的地面是否为积雪所覆盖。输入数据源为NOAA或MetOp卫星AVHRR逐日积雪覆盖产品,TERRA卫星MODIS替代AVHRR对应观测通道生成的逐日积雪覆盖产品,以及DMSP卫星SSM/I或SSMIS逐日全球冰密集度和积雪范围NISE产品。数据集合成方法:以青藏高原光学仪器遥感1km积雪覆盖产品为基础,完全信任其积雪和晴空无雪信息,对有云覆盖、无法判识、缺少卫星观测等区域,在相对高空间分辨率海陆模板的辅助下,利用NISE的陆地有效判识结果进行替换。对于部分水陆边界,因NISE产品空间分辨率较低,合成结果有可能仍存在极少量的云覆盖或者无观测数据区域。基于多年地面气象台站雪深观测资料验证表明,本数据集对晴空条件下地面有无积雪的总体判识准确率在91%以上。数据采用标准的HDF4格式存储,内部有积雪覆盖和质量码两个SDS,维度均为4100列×2400行,且文件内部有完备的属性描述。

2019-05-18 6705 查看详情

青藏高原光学仪器遥感1km积雪覆盖数据集(1989-2018)基于星载光学仪器观测数据云雪判识方法制作,覆盖时间从1989年到2018年(每年1-4月和10-12月两个时段),时间分辨率为逐日,覆盖范围为青藏高原(17°N -41°N,65°E -106°E),采用等经纬度投影,空间分辨率为0.01°×0.01°。数据集以日产品表征了卫星观测时刻晴空无云或透明薄云下的地面是否为积雪所覆盖。输入数据源为NOAA与MetOp卫星的AVHRR L1数据,以及从TERRA/MODIS对应于AVHRR通道的L1数据。产品处理方法为独立于云掩模产品的动态阈值决策树算法(DT),即算法同时判别云雪,且其云检测强调保留雪信息,特别是透明卷云下的雪。DT算法针对不同情况,考虑了多种判识手段,如水云上的冰云,森林和沙地的积雪,薄雪或融雪等;根据地表类型、DEM和季节设定动态阈值;采用多种质量控制手段,如在重度气溶胶或烟尘覆盖的低纬度森林中剔除伪雪,参考最大月雪线和最小雪面亮度温度剔除伪雪;优化不同种类型云雪和晴空无雪陆地的判识流程。DT算法在正常情况下能区分大部分云雪,但会低估10月份青藏高原的积雪。基于多年地面气象台站雪深观测资料验证表明,本数据集对晴空条件下地面有无积雪的总体判识准确率在95%以上。数据采用标准的HDF4格式存储,内部有积雪覆盖和质量码两个SDS,维度均为4100列×2400行,且文件内部有完备的属性描述。

2019-05-17 6575 查看详情

中国区域地面气象要素驱动数据集,包括近地面气温、近地面气压、近地面空气比湿、近地面全风速、地面向下短波辐射、地面向下长波辐射、地面降水率共7个要素。数据为NETCDF格式,时间分辨率为3小时,水平空间分辨率为0.1°。可为中国区陆面过程模拟提供驱动数据。 该数据集是以国际上现有的Princeton再分析资料、GLDAS资料、GEWEX-SRB辐射资料,以及TRMM降水资料为背景场,融合了中国气象局常规气象观测数据制作而成。详细过程请参阅参考文献。原始资料来自于气象局观测数据、再分析资料和卫星遥感数据。已去除非物理范围的值,采用ANU-Spline统计插值。精度介于气象局观测数据和卫星遥感数据之间,好于国际上已有再分析数据的精度。

2019-05-09 141675 查看详情

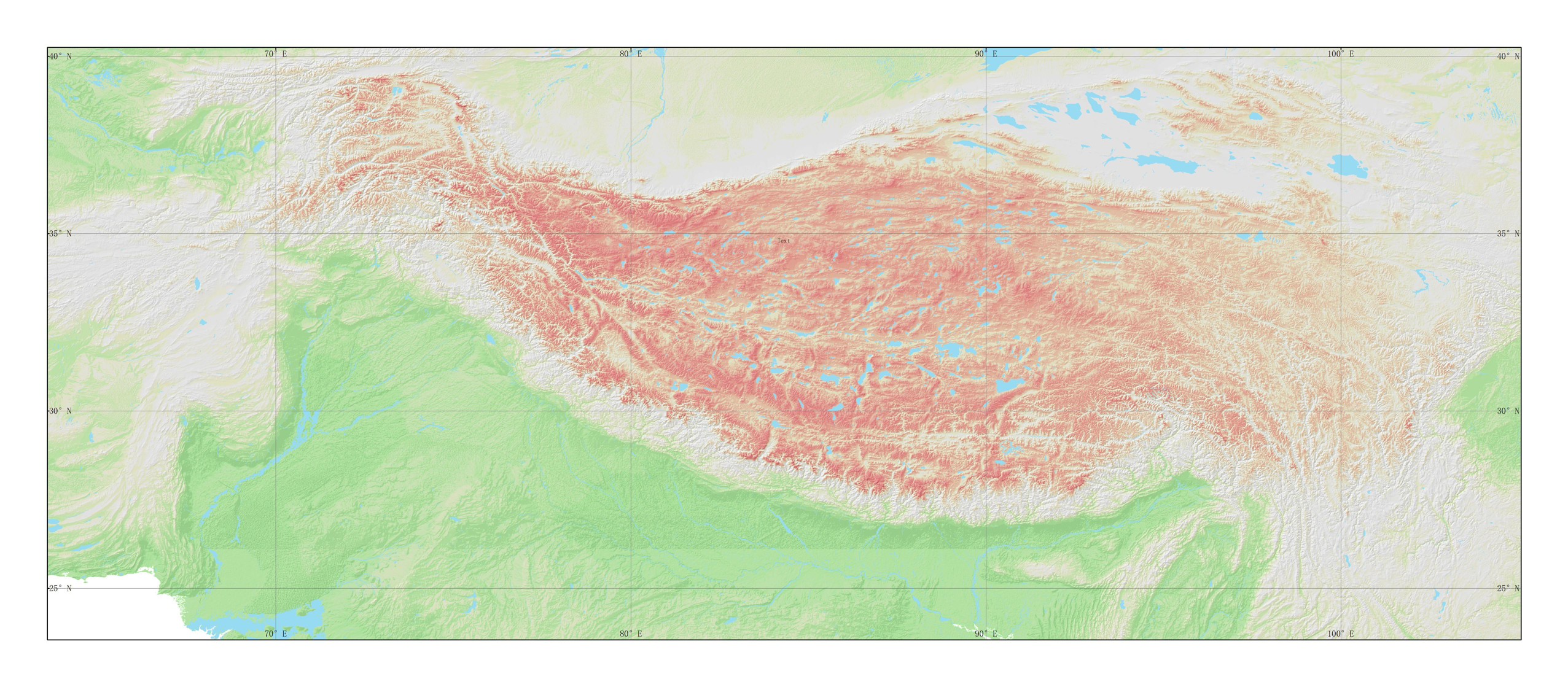

数字高程模型(Digital Elevation Model),简称DEM,是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟(即地形表面形态的数字化表达),它是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。 第三极地区为40°1′52″N~23°11′59″N、105°43′45″E~61°28′45″E的世界屋脊生态地理区,其中包括青藏高原、横断山脉、喜马拉雅山脉、兴都库什山脉、帕米尔高原。划分依据:以海拔高度4000 m为基准,融合地形坡度,参考山体完整性和生态系统整体性,空间分辨率为0.008°×0.008°。

2019-05-02 5041 查看详情

第三极1:100万水系数据集包括:第三极地区不同等级的线型水系(Tibet_water_line)、多边形水系(Tibet_water_poly)矢量空间数据及相关属性数据:名称(Name)、类型(Type)、水系长度(leng)、水系面积(Area)。 数据来自1:100万ADC_WorldMap全球数据集,数据经过拓扑,入库是全面、最新和无缝的地理数字数据。 世界地图坐标系统是经纬度,D_WGS_1984基准面。

2019-04-27 3852 查看详情

第三极1:100万山脉数据集包括:第三极地区山脉(Tibet_Mountains)矢量空间分布数据及相关属性数据:名称(Name)、山脉所在国家名称(CNTRY_NAME)、山脉所在国家简称(CNTRY_CODE)、纬度(LATITUDE)、经度(LONGITUDE) 数据来自1:100万ADC_WorldMap全球数据集,数据经过拓扑,入库是全面、最新和无缝的地理数字数据。 世界地图坐标系统是经纬度,D_WGS_1984基准面。

2019-04-24 4211 查看详情

第三极1:100万机场及跑道分布数据集包括:机场(Tibet_Airport)及机场跑道(Tibet_Airport_runways)矢量空间数据及相关属性数据:机场名称(Name)、机场国家名称(CNTRY_NAME)、机场国家缩写(CNTRY_CODE)、纬度(LATITUDE)、经度(LONGITUDE)。 数据来自1:100万ADC_WorldMap全球数据集,数据经过拓扑,入库是全面、最新和无缝的地理数字数据。 世界地图坐标系统是经纬度,D_WGS_1984基准面。

2019-04-24 3432 查看详情

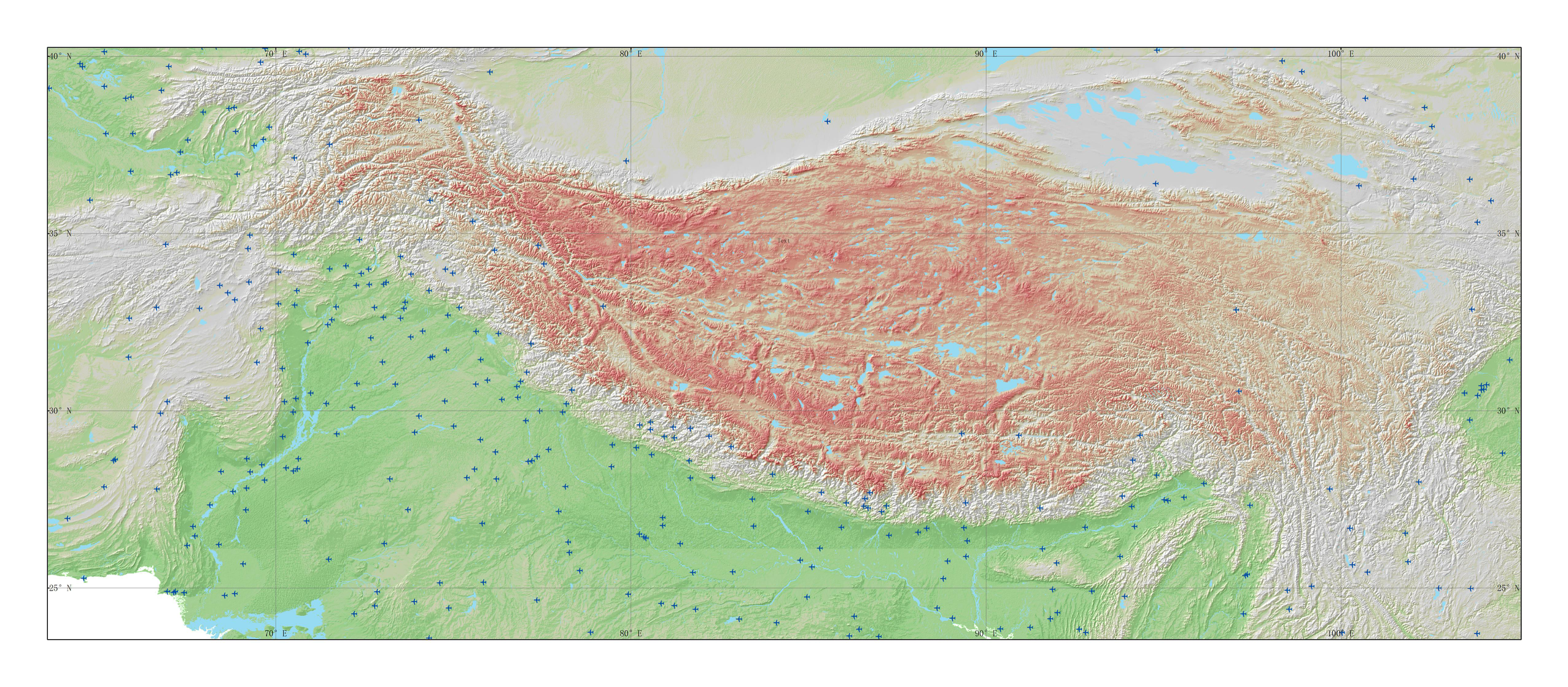

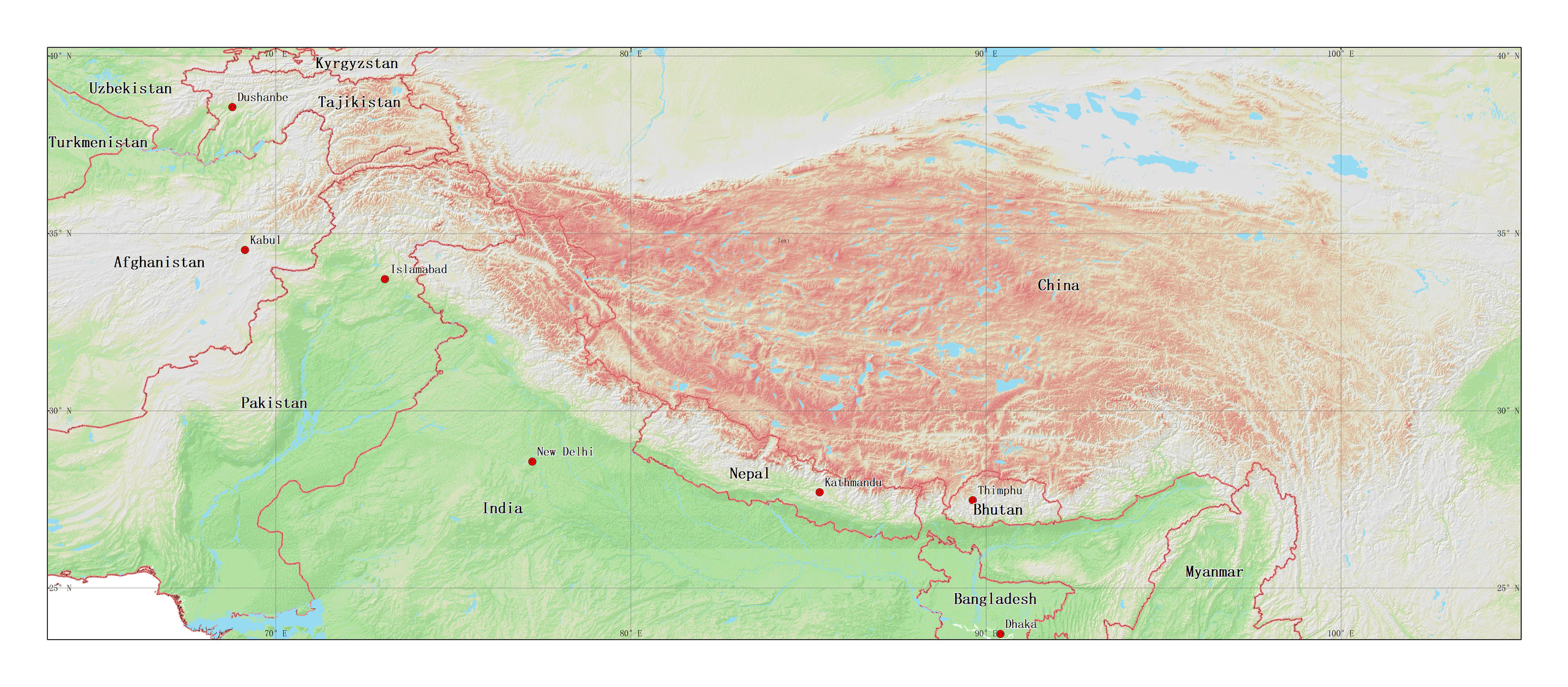

第三极1:100万居民点数据集包括第三极地区居民点(Tibet_Cities)、首都居民点(Tibet_Capitals)、城市人口大于75k的居民点(Tibet_Cities_up_to_75K)等矢量空间数据及相关属性数据:城市名称(ENG_NAME)、城市人口(CITY_POP)等属性。 数据来自1:100万ADC_WorldMap全球数据集,数据经过拓扑,入库是全面、最新和无缝的地理数字数据。 世界地图坐标系统是经纬度,D_WGS_1984基准面。

2019-04-23 4309 查看详情

第三极1:100万道路数据集包括:青藏高原地区主要高速公路(Tibet_main_highways)、道路(Tibet_Road)和铁路(Tibet_railway)矢量空间数据及相关属性数据:道路名称(Name)、类型(Type)。 数据来自1:100万ADC_WorldMap全球数据集,数据经过拓扑,入库是全面、最新和无缝的地理数字数据。 世界地图坐标系统是经纬度,D_WGS_1984基准面。

2019-04-22 3519 查看详情

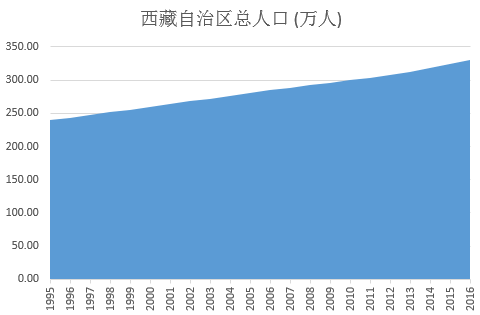

本数据集是青藏高原的部分人口指标,包含青海省和西藏自治区两个省份,以省为单元进行的数据统计,可用于青藏高原城镇化和生态环境交互胁迫中评价指标体系的构建。西藏自治区的数据集时间跨度是1995-2016,数据为常住人口数,是根据人口普查、每年的人口变动抽样调查推算数。除总人口数,还分别按照性别和城乡对数据进行了统计;青海省数据集时间跨度是从1952-2015,统计了常住人口、出生、死亡和自然增加四个方面的指标。所有数据均来自统计年鉴。

2019-03-24 7538 查看详情

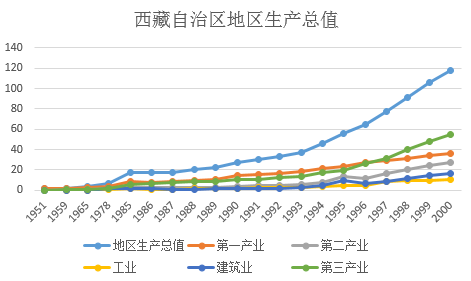

本数据集是青藏高原的部分经济指标,包含青海省和西藏自治区两个省份,以省为单元进行的数据统计,可用于青藏高原城镇化和生态环境交互胁迫中评价指标体系的构建。西藏自治区的数据集时间跨度是1951-2016包含7个指标,分别是地区总产值,第一、第二、第三产业以及工业和建筑业,最后还包括人均地区生产总值;青海省数据集时间跨度是从1952-2015,除上述七个指标外还多出农林牧渔业这一指标。所有数据均来自统计年鉴,数据是按当年价格计算,并且依据第二次经济普查资料,对2005-2008年地区生产总值进行了修订。

2019-03-17 3085 查看详情

本数据集包含青海近50年的自然灾害信息,包括干旱、洪灾、冰雹、连阴雨、雪灾、寒潮和强降温、低温冻害、大风沙尘暴、虫灾、鼠灾、地质灾害等自然灾害产生的时间地点及所造成的后果。 青海省地处青藏高原东北部,总面积72 万平方千米。境内河流纵横,冰川广布,湖泊众多,因中华民族的两条母亲河长江、黄河及著名国际河流澜沧江发源于此而素有"中华水塔"之称;全省有可利用草地33.5 万平方千米,天然草场面积仅次于内蒙古、西藏和新疆而居全国第四位,草场类型多样,草地资源十分丰富,拥有青藏高原独特气候条件下生长发育的、并对高原生态环境特征具有较强代表性的维管束植物113 科、564 属、2100 种左右。青海省作为青藏高原的主体部分,是我国生物物种形成、演化的中心之一,也是国际科技界瞩目的研究气候和生态环境变化的敏感区和脆弱带。青海境内地形、地貌复杂,高山、谷地、盆地交错,多年积雪、冰川、戈壁、沙漠、草原等广有分布。复杂的地形条件,高峻的海拔高度和严酷的气候条件决定了青海是一个气象灾害十分频繁的省份。其主要的气象灾害有干旱、洪灾、冰雹、连阴雨、雪灾、寒潮和强降温、低温冻害、大风沙尘暴等。 数据摘录自《中国气象灾害大典·青海卷》,属于人工录入总结校对。

2019-02-06 8083 查看详情

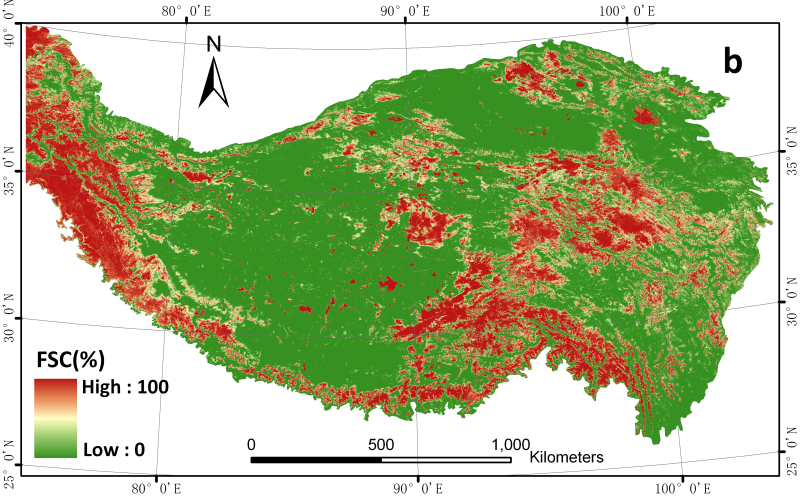

青藏高原逐日无云MODIS积雪面积比例数据集(2000-2015)是在MODIS逐日积雪产品—MOD10A1的基础上,采用一种基于三次样条函数插值的去云算法进行去云处理后得到。 该数据集采用UTM(横轴等角割圆柱)投影方式,空间分辨率500m,提供逐日的青藏高原地区积雪面积比例(Fractional Snow Cover-FSC)结果。数据集为逐日文件,从2000年2月24日到2015年12月31日。每个文件为当日的积雪面积比例结果,数值为0-100(%),为ENVI标准文件,命名规则为:YYYYddd_FSC_0.5km.img,其中YYYY代表年,ddd代表儒略日(001-365/366)。文件可直接用ENVI或者ARCMAP等软件打开察看。 进行去云处理的原始MODIS积雪数据产品来源于由美国国家雪冰数据中心(NSIDC)处理的MOD10A1产品,这一数据集为hdf格式,采用sinusoidal投影。 青藏高原逐日无云MODIS积雪面积比例数据集(2000-2015)属性由该数据集的时空分辨率、投影信息、数据格式组成。 时空分辨率:时间分辨率为逐日,空间分辨率为500m,经度范围为72.8°~106.3°E,纬度为25.0°~40.9°N。 投影信息:UTM(横轴等角割圆柱)投影。 数据格式:ENVI标准格式。文件命名规则:“YYYYddd”+“_FSC_0.5km”+“.img”,其中YYYY代表年,ddd代表儒略日(001-365/366),其中“.img”是为了方便在ARCMAP等软件打开察看而添加的文件后缀。例如2000055_FSC_0.5km.img代表2000年第55天的结果。其中该数据集的ENVI文件是由头文件和主体内容构成。头文件包括行数、列数、波段数、文件类型、数据类型、数据记录格式、和投影信息等;以2000055_FSC_0.5km.img 文件为例,其头文件信息如下: ENVI description = { ENVI File, Created [Sat Apr 27 18:40:03 2013]} samples = 5760 lines = 3300 bands = 1 header offset = 0 file type = ENVI Standard data type = 1 :代表byte型 interleave = bsq :数据记录格式为BSQ sensor type = Unknown byte order = 0 map info = {UTM, 1.500, 1.500, -711320.359, 4526650.881, 5.0000000000e+002, 5.0000000000e+002, 45, North, WGS-84, units=Meters} coordinate system string = {PROJCS["UTM_Zone_45N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",87.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]} wavelength units = Unknown,band names = {2000055}

2019-01-14 11950 查看详情

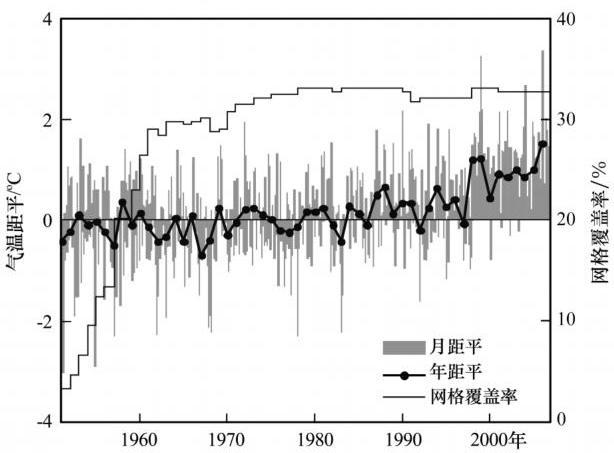

本数据集包含自1951年1月至2006年12月,青藏高原地区历年各季度和历年各月份的温度距平序列。依照气候距平法(CAM),基于《中国均一化历史气温数据集(1951-2004)1.0版》与2005-2006逐日平均气温资料,对青藏高原及其邻近区域共123个站点的逐月平均气温网格化,进而以面积加权法建立了高原1951-2006年逐月平均气温距平序列。其中,为最大限度地利用观测资料,着重探讨了利用参考站订正短序列气温资料气候标准值的方法。参考文献:任雨,张雪芹,彭莉莉.青藏高原1951-2006年气温距平序列的建立与分析.高原气象,2010. 《中国均一化历史气温数据集(1951-2004)1.0版》与2005-2006逐日平均气温资料,符合相关国家标准。 年各月温度距平数据表共有五个字段 字段1:年 字段2:月份 字段3:网格数 参加计算的网格数 字段4:站点数 参加计算的站点数 字段5:月温度距平 单位 ℃ 历年及各季温度距平数据表共有五个字段 字段1:年 字段2:季度 字段3:网格数 参加计算的网格数 字段4:站点数 解释:参加计算的站点数 字段5:温距平 ℃ 其中,季度字段中 1. 如果为空值,表示为年温度距平 2. DJF:冬季(上年12月至当年2月)温度距平值 ℃ 3. MAM:春季(3-5月)温度距平值 ℃ 4. JJA:夏季(6-8月)温度距平值 ℃ 5. SON:秋季(9-11月)温度距平值 ℃ 数据精度:月均温距平到小数点后三位,年均温与季均温距平到小数点后两位。

2019-01-13 4430 查看详情

无论从全球尺度亦或是局地尺度而言,土壤数据及其重要,而由于缺乏可靠的土壤数据,土地退化评估、环境影响研究和、可持续的土地管理干预措施收到了极大的瓶颈阻碍。受到土壤信息数据在全世界的迫切需要,特别是在气候变化公约的背景下,国际应用系统分析研究所(IIASA)及联合国粮农组织(FAO)和京都协议对土壤碳测量和联合国粮农组织/国际全球农业生态评价研究(GAEZ v3.0)共同倡导下建立了新一代世界土壤数据库(Harmonized World Soil Database version 1.2 )(HWSD V1.2).其中,中国地区数据源为1995年全国第二次土地调查由南京土壤所所提供的1:1,000,000土壤数据。数据格式:grid栅格格式,投影为WGS84。采用的土壤分类系统主要为FAO-90。 核心土壤制度单元唯一验证标识符: MU_GLOBAL-HWSD数据库土壤制图单元标示符,连接了GIS图层。 MU_SOURCE1 和 MU_SOURCE2- 源数据库制图单元标识符 SEQ-土壤制图单元组成中的土壤单元序列; 土壤分类系统利用FAO-7分类系统或 FAO-90分类系统(SU_SYM74 resp. SU_SYM90)或FAO-85(SU_SYM85). 土壤属性表主要字段包括: ID(数据库ID) MU_GLOBAL(土壤单元标识符)(全球) SU_SYMBOL 土壤制图单元 SU_SYM74(FAO74分类); SU_SYM85(FAO85分类); SU_SYM90(FAO90土壤分类系统中土壤名称); SU_CODE 土壤制图单元代码 SU_CODE74 土壤单元名称 SU_CODE85 土壤单元名称 SU_CODE90 土壤单元名称 DRAINAGE(19.5); REF_DEPTH(土壤参考深度); AWC_CLASS(19.5); AWC_CLASS(土壤有效水含量); PHASE1: Real (土壤相位); PHASE2: String (土壤相位); ROOTS: String (到土壤底部存在障碍的深度分类); SWR: String (土壤含水量特征); ADD_PROP: Real (土壤单元中与农业用途有关的特定土壤类型); T_TEXTURE(顶层土壤质地); T_GRAVEL: Real (顶层碎石体积百分比);(单位:%vol.) T_SAND: Real (顶层沙含量); (单位:% wt.) T_SILT: Real (表层粉沙粒含量); (单位:% wt.) T_CLAY: Real (顶层粘土含量); (单位:% wt.) T_USDA_TEX: Real (顶层USDA土壤质地分类); (单位:name) T_REF_BULK: Real (顶层土壤容重); (单位:kg/dm3.) T_OC: Real (顶层有机碳含量); (单位:% weight) T_PH_H2O: Real (顶层酸碱度) (单位:-log(H+)) T_CEC_CLAY: Real (顶层粘性层土壤的阳离子交换能力); (单位:cmol/kg) T_CEC_SOIL: Real (顶层土壤的阳离子交换能力) (单位:cmol/kg) T_BS: Real (顶层基本饱和度); (单位:%) T_TEB: Real (顶层交换性盐基);(单位:cmol/kg) T_CACO3: Real (顶层碳酸盐或石灰含量) (单位:% weight) T_CASO4: Real (顶层硫酸盐含量);(单位:% weight) T_ESP: Real (顶层可交换钠盐);(单位:%) T_ECE: Real (顶层电导率)。 (单位:dS/m) S_GRAVEL: Real (底层碎石体积百分比);(单位:%vol.) S_SAND: Real (底层沙含量); (单位:% wt.) S_SILT: Real (底层淤泥含量); (单位:% wt.) S_CLAY: Real (底层粘土含量); (单位:% wt.) S_USDA_TEX: Real (底层USDA土壤质地分类); (单位:name) S_REF_BULK: Real (底层土壤容重); (单位:kg/dm3.) S_OC: Real (底层有机碳含量); (单位:% weight) S_PH_H2O: Real (底层酸碱度) (单位:-log(H+)) S_CEC_CLAY: Real (底层粘性层土壤的阳离子交换能力); (单位:cmol/kg) S_CEC_SOIL: Real (底层土壤的阳离子交换能力) (单位:cmol/kg) S_BS: Real (底层基本饱和度); (单位:%) S_TEB: Real (底层交换性盐基);(单位:cmol/kg) S_CACO3: Real (底层碳酸盐或石灰含量) (单位:% weight) S_CASO4: Real (底层硫酸盐含量);(单位:% weight) S_ESP: Real (底层可交换钠盐);(单位:%) S_ECE: Real (底层电导率)。 (单位:dS/m) 本数据库分两层,其中以顶层(T)土壤厚度为(0-30cm),底层(S)土壤厚度为(30-100cm)。 其他属性值请参考说明HWSD1.2_documentation文档.pdf,The Harmonized World Soil Database (HWSD V1.2) Viewer-中文说明及HWSD.mdb。

2018-10-05 45648 查看详情

联系方式

关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved

|  京公网安备11010502040845号

京公网安备11010502040845号

数据中心技术支持: 数云软件