简介:南极,是地球大气的冷源之一,也是一个对气候变化十分敏感的地区。随着全球气候变暖,南极成为多个国际计划研究全球气候变化的关键地区。全球的冰雪大多存储在南极,南极洲95%以上地区被平均厚度2000米的冰盖、冰架和终年不化的积雪所覆盖,拥有能使全球海平面升高66米的冰大陆。

发布时间:2022-03-10

数据集:49

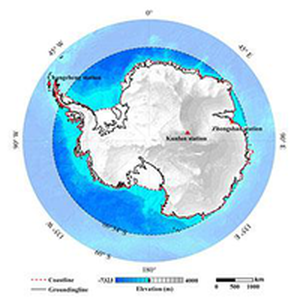

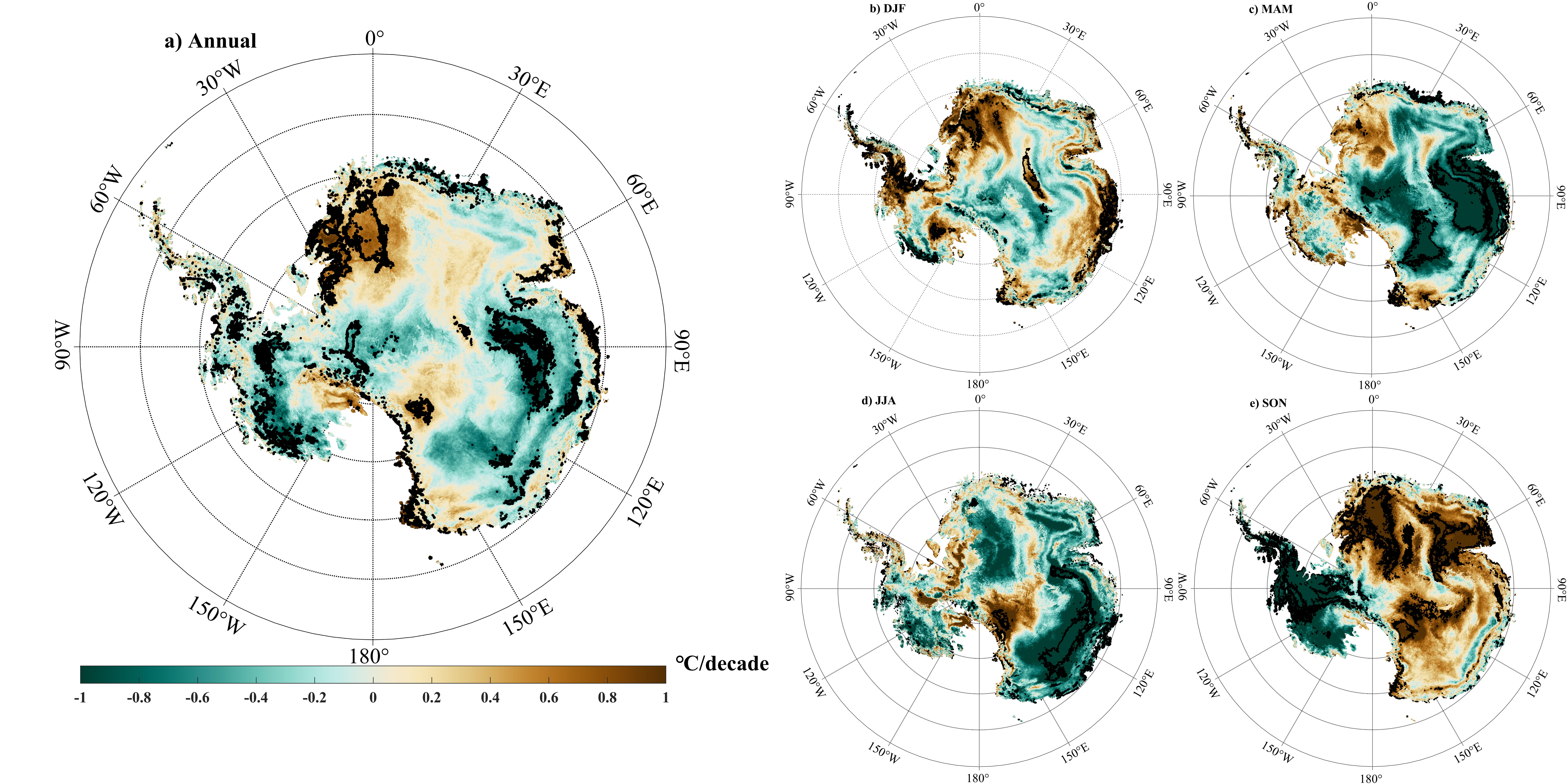

1)数据内容:2001-2018年南极冰盖近地面月气温时空数据集。 2)数据来源及加工方法:利用中分辨率成像光谱仪(MODIS)地表温度测量数据,结合119个气象站的现场气温记录,利用神经网络模型重建了南极冰盖(AIS)近地面气温数据,分辨率为0.05°×0.05°,时间尺度为2001-2018。 3)数据质量描述:精度优于ERA5再分析资料。 4)数据应用成果及前景:该数据库可用于研究南极冰盖近地面气温的时空分布特征,研究SAM和ENSO等对南极气温年际变化的影响。此外,由于数值天气预报模式输入的独立性,该数据集有可能用于气候模式验证和数据同化。

2022-04-05 1524 查看详情

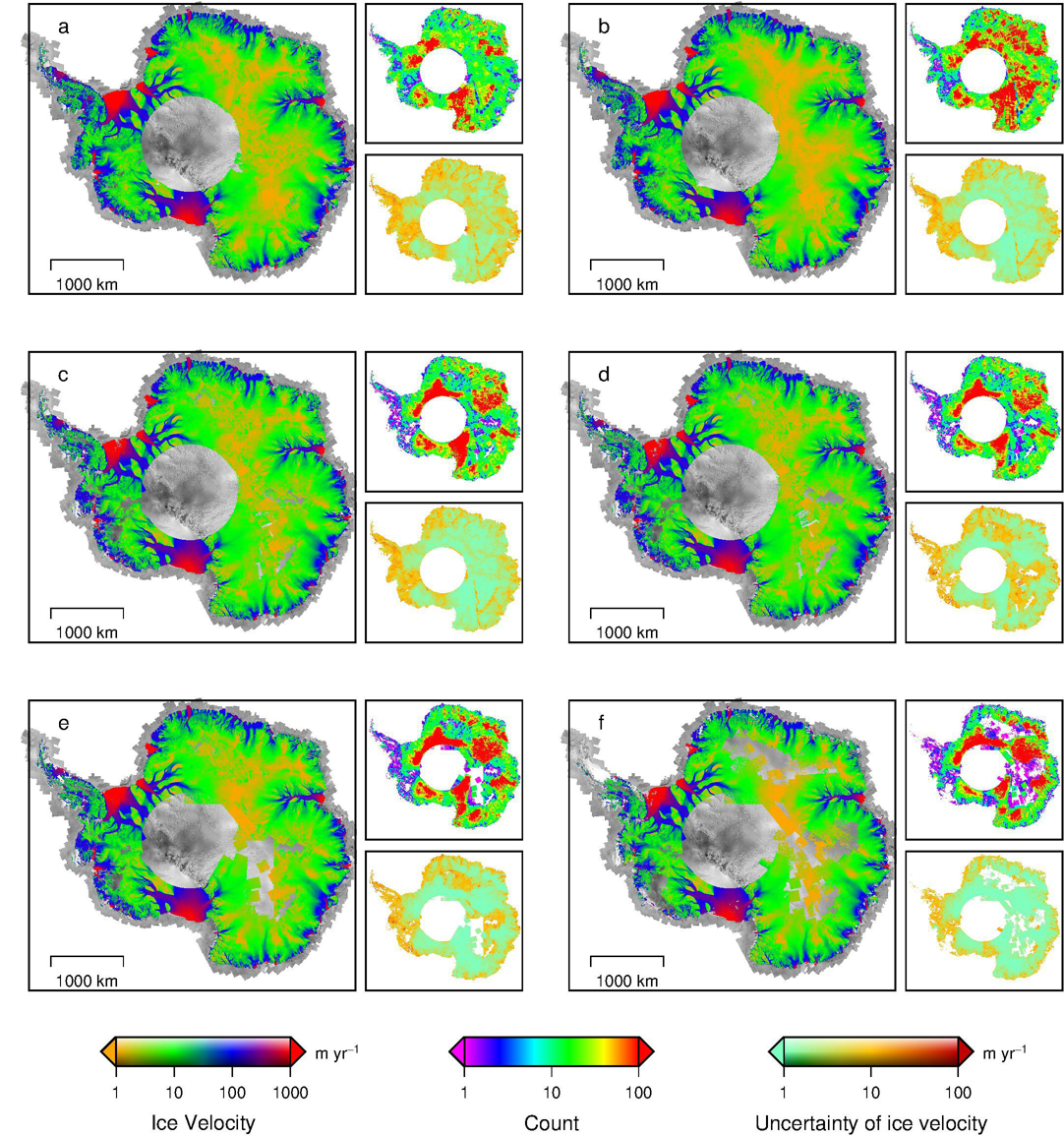

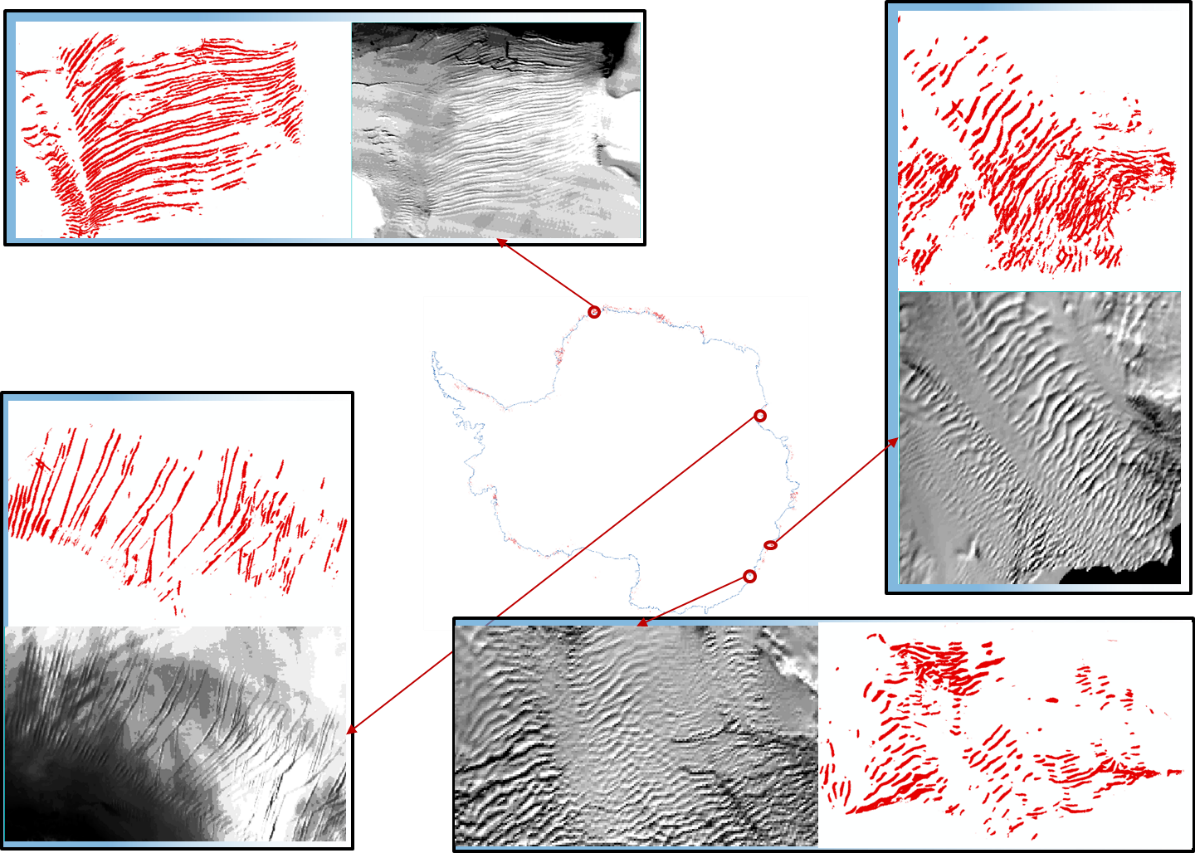

该数据提供了南极冰盖2013年-2019年间的年度冰流速产品,该产品是第一个采用Landsat 8 光学影像的全色波段(15米分辨率)获取的南极冰川流速年度产品。所使用的影像时间段为2013年12月-2019年4月。该南极年度冰流产品共采用了超过8万景Landsat 8影像,超过25万景形变测量结果。洲际冰流速产品采用了非局部均值滤波误差处理方法,裸岩区域作为标定的处理方法,提高了冰流的细节和定位精度。是至今为止南极覆盖最全、分辨率最高的年度产品。该产品可以作为评估南极冰盖物质平衡的重要基础资料,也可以作为冰川模型的标定产品。

2020-11-13 3796 查看详情

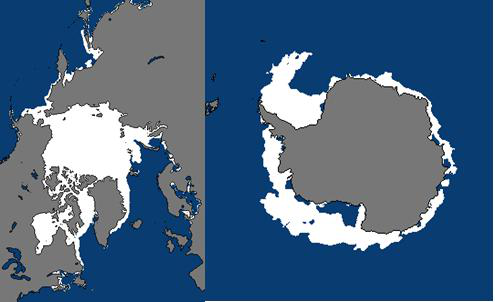

南北极海冰数据集原始数据由美国国家冰雪数据中心(The National Snow and Ice Data Center:NSIDC)通过遥感数据生成,数据格式为geotiff格式与image格式,数据空间分辨率为25km,时间分辨率为日。数据内容是南北极的海冰范围及海冰密集度。本研究工作通过对南北极海冰的范围与海冰密集度后处理后生成netcdf格式产品。产品数据包含1979-2019年南北极海冰范围与海冰密集度数据,其时间分辨率为逐日,覆盖范围为南极与北极,水平空间分辨率为12.5km,海冰范围矩阵中数据值为1表示该网格为海冰,海冰密集度用0-1000表示,该网格值除以10即为该网格海冰密集度值。

2019-11-20 9050 查看详情

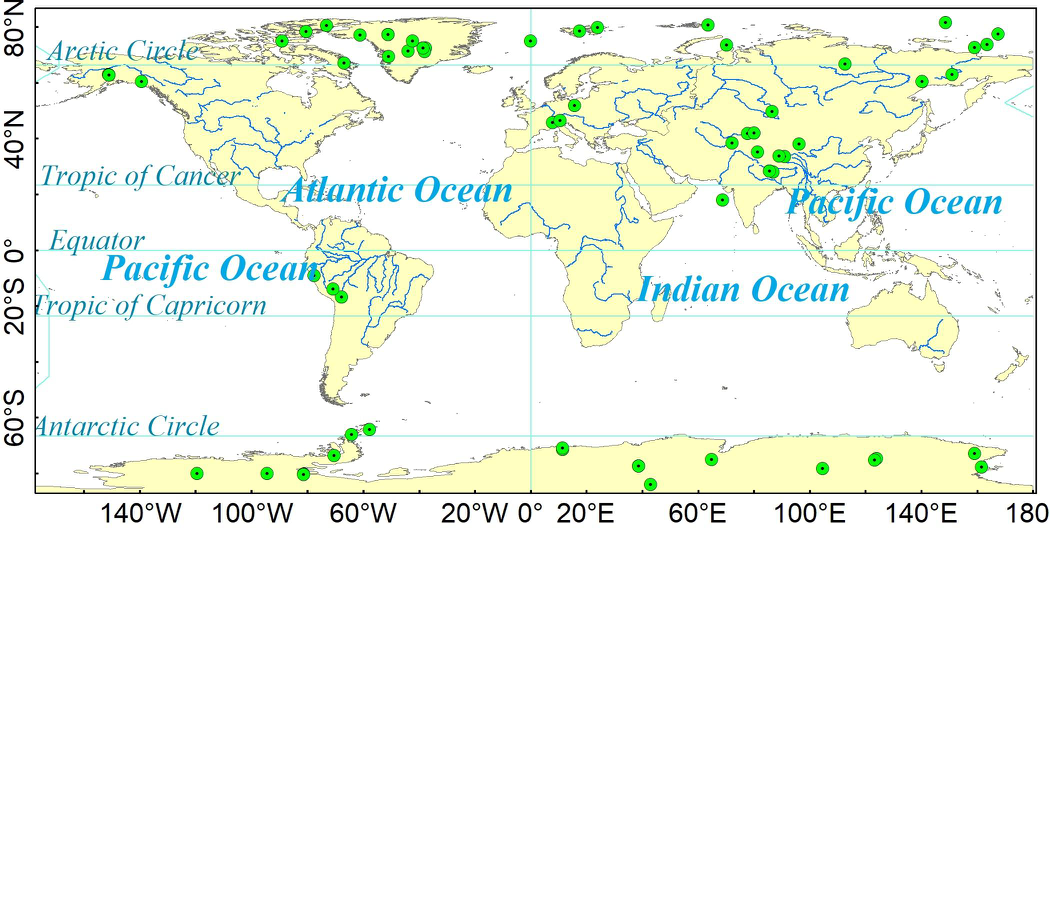

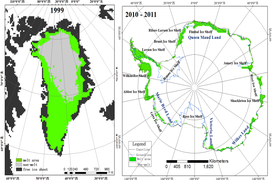

三极冰芯数据主要来源于美国国家海洋与大气局(NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration, https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/ice-core )。原始数据主要是文本格式,由相关单位与研究人员志愿提供。数据主要包含了氧同位素、温室气体浓度、冰芯年龄、等原始观测数据,也包含研究者根据观测数据生产的历史气温、二氧化碳浓度、甲烷浓度等。数据主要分为南极、北极、格陵兰岛及第三极区域。数据库包含打钻地址、时间、衍生产品、对应观测站点数据、参考文献等要素。衍生产品包含产品名称、类型、时间等要素。空间位置分为南极、北极、第三极,包含阿拉斯加、加拿大、俄罗斯、格陵兰岛等地区。对收集的数据通过整理与后处理后,采用Microsoft Office自带的Access数据库管理系统建立冰芯数据库。按照南极、北极、格林兰岛、第三极,分成四个子数据库,打开每个数据库中第一个表为readme,该表包含每个数据表信息及参考文献。

2019-11-11 6432 查看详情

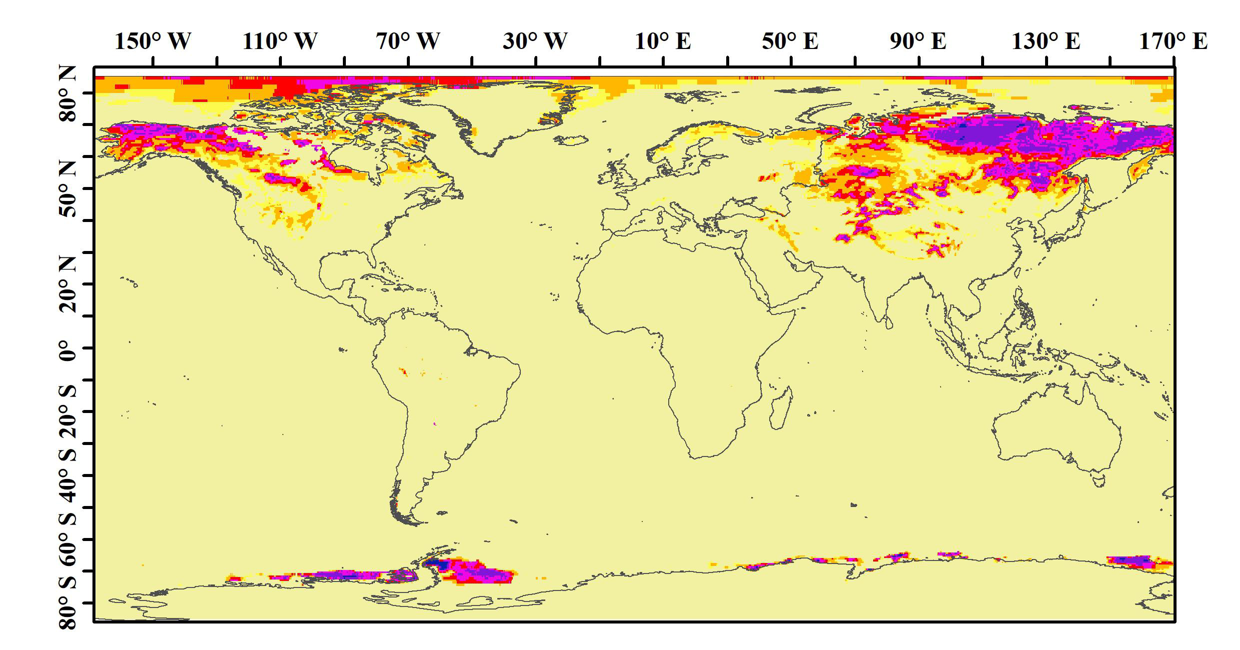

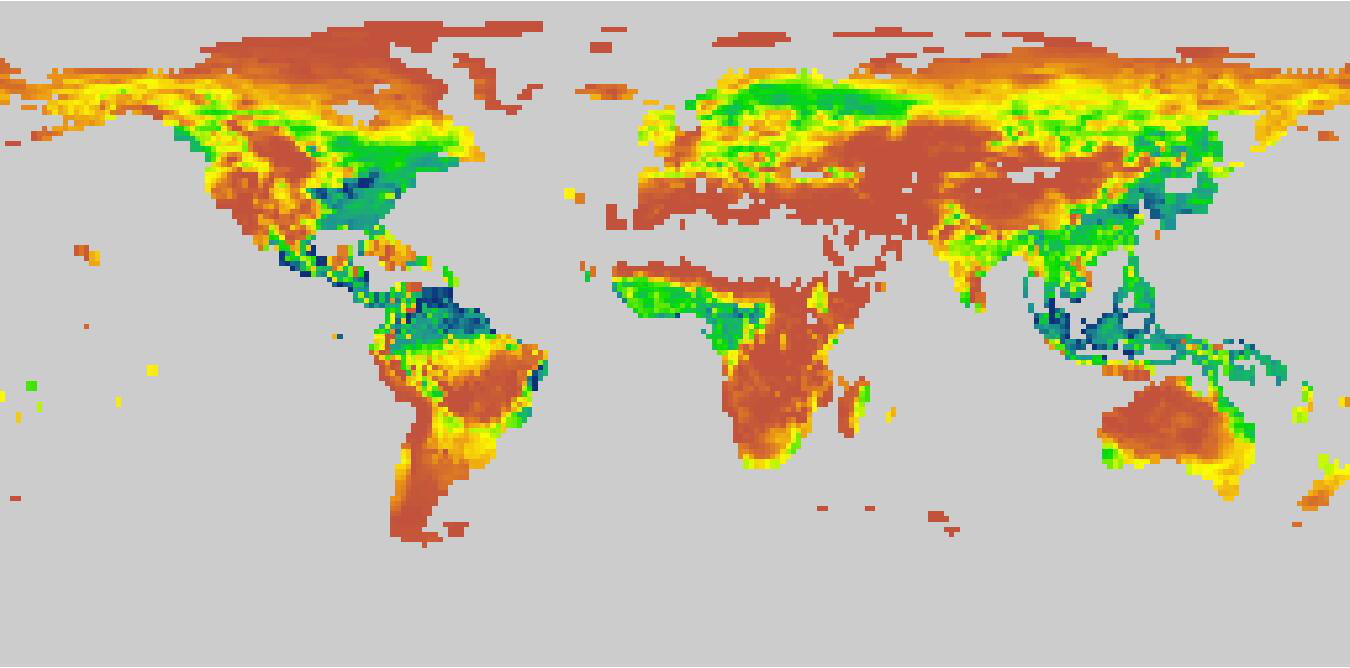

近地表土壤的冻结/融化状态表征着陆地表层过程的休眠和活跃,这种冻融相态交替能引起一系列复杂的地表过程轨迹模式突变,影响着土壤的水热特性、地表径流和地下水补给等水循环过程,同时也通过水和能量循环机制影响气候变化。本数据集是基于AMSR-E、AMSR2被动微波亮温数据,以及MODIS光学遥感数据,利用冻融判别式算法和冻融降尺度算法制备的全球近地表冻融状态(空间分辨率:0.05°;时间跨度:2002-2017年),可用于分析全球近地表冻融循环的开始/结束日期、冻结/融化时长、冻结范围等指标的空间分布和趋势变化,可为理解全球变化背景下陆表冻融循环与水分、能量交换过程的相互作用机制提供数据支持。

2019-11-04 7410 查看详情

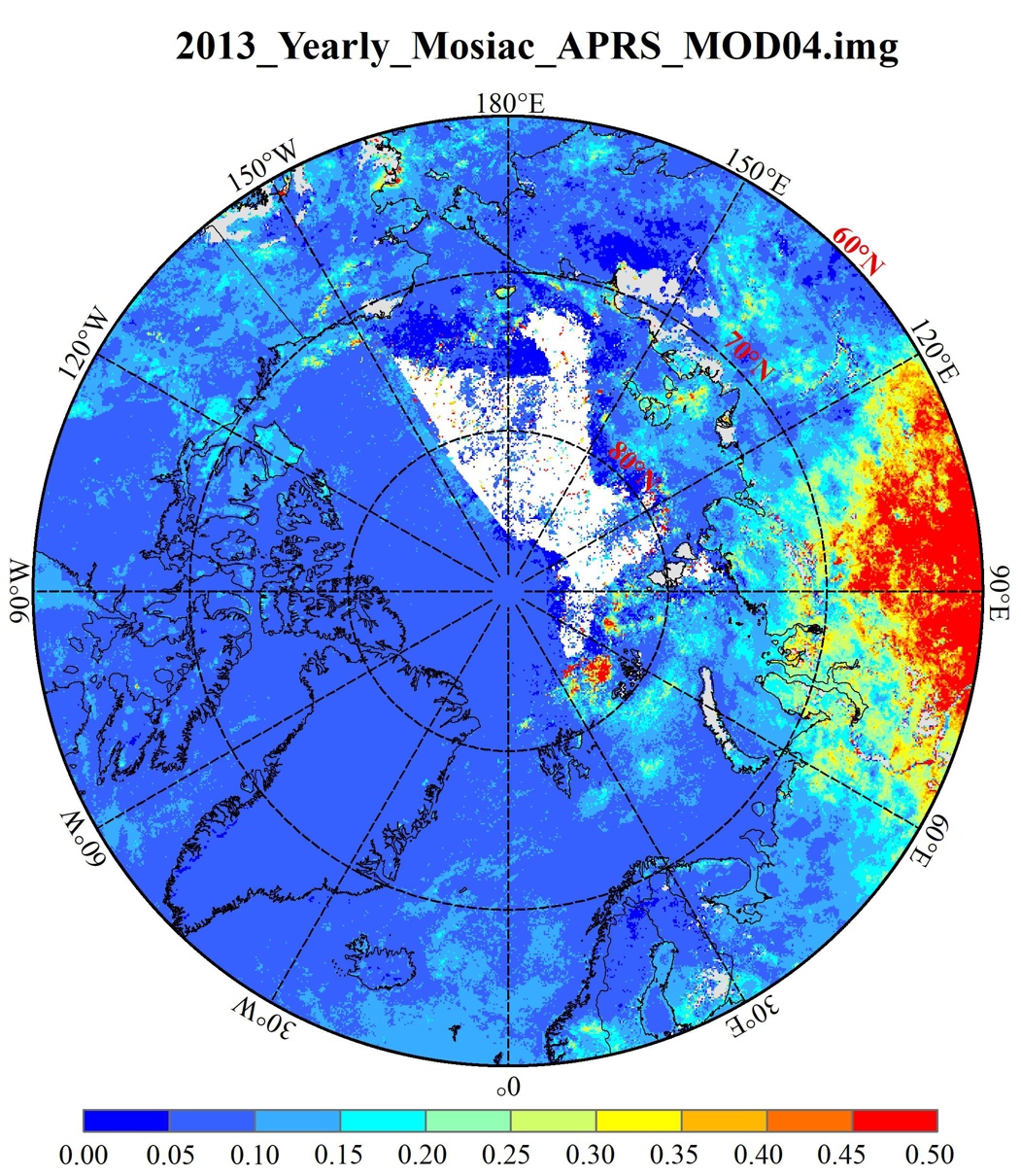

“Poles AOD Collection 1.0”气溶胶光学厚度(AOD)数据集采用自主研发的可见光波段遥感反演方法,结合Merra-2模式数据与NASA的官方产品MOD04制作,数据覆盖时间从2000年到2019年,时间分辨率为逐日,覆盖范围为“三极”(南极、北极和青藏高原)地区,空间分辨率为0.1度。反演方法主要采用自主研发的APRS算法,反演了冰雪上空的气溶胶光学厚度,算法考虑了冰雪地表的BRDF特性,适用于冰雪上空气溶胶光学厚度的反演。通过实测站点验证表明,数据相对偏差在35%以内,可有效提高极区气溶胶光学厚度的覆盖率和精度。

2019-10-29 4105 查看详情

南极半岛也叫“帕默尔半岛”或“格雷厄姆地”。位于西南极洲,是南极大陆最大、向北伸入海洋最远(南纬63°)的大半岛,东西濒临威德尔海和别林斯高晋海。南极半岛被称为南极洲的“热带”。这里属于典型的副极地海洋性气候,与南极大陆相比,是南极洲最暖、最湿的地区之一,边缘区域的岛屿分布有少量的先锋植物,主要以苔藓和地衣为主。南极半岛及周边植物丰度数据产品通过实测光谱匹配遥感影像,应用纯像元PPI提取出苔藓、地衣、岩石、海、积雪的端元波谱。应用线性混合模型LMM(Linear Mixture Model)计算得到。

2019-10-27 4272 查看详情

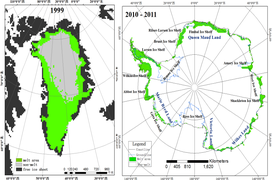

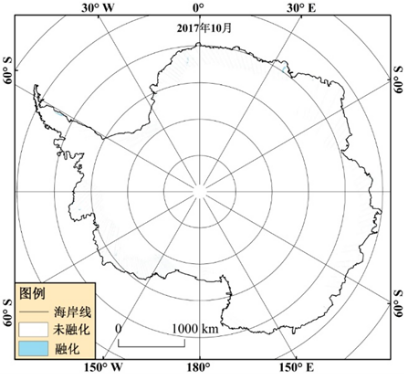

微波散射计冰盖冻融数据覆盖时间更新到2015年到2019年,空间分辨率为4.45km.时间分辨率为逐日,覆盖范围为南北极冰盖。基于微波辐射计的遥感反演方法考虑积雪特性在时空和空间上的变化,首先提取散射计数据的DVPR时间序列数据,有效利用散射计数据的高时间分辨率,同时利用通道差去除地形带来的影响;随后利用广义高斯模型对每一个采样点时间序列的方差值进行拟,以此来区分出干湿雪点,即确定融化范围,这种广义高斯模型相比于传统的双高斯模型需要的输入参数少,得到的阈值也具有唯一性;最后利用移动窗分割算法来精确找到湿雪点的融化开始时间、 结束时间以及持续时间, 可以有效地去除融化或非融化时期的温度突变所带来的影响。长时间序列星载微波散射计数据来自QSCAT和ASCAT两个传感器。通过实测站点的验证表明南极冰盖冻融探测精度在70%以上。数据每一天存放一个bin文件,基于微波散射计的南极冻融数据每个文件由810*680的栅格组成,格陵兰冰盖冻融数据每个文件由810*680的栅格组成(0值:非融化区域,1值:融化区域)。

2019-10-26 3325 查看详情

微波辐射计冰盖冻融数据集覆盖时间更新到2016到2019年,空间分辨率为25 km;基于微波辐射计的遥感反演方法采用改进的基于小波冰盖冻融探测算法,算法考虑冰盖冻融亮温特性在时间上的变化,首先利用小波变换对格陵兰所有冰盖区域的长时间亮度温度数据进行小波多尺度分解,在不同尺度下对边缘信息进行分析。再次,采用方差分析的方法将冰盖融化和重新冻结过程产生的边缘信息从噪声中分离出来。基于已提取的冰盖长时间亮度温度变化边缘信息,利用广义高斯模型来确定干雪和湿雪分类的最优边缘阈值, 从而探测出格陵兰冰盖发生融化的区域。最后,基于空间自动纠错的原理,运用空间邻域纠错算子对由噪音引起的错误结果进行探测,并进行人工纠错。长时间序列星载被动微波亮度温度数据来自SMMR、SSM/I和SSMI/S三个传感器。为保证不同传感器亮度温度在时间上的一致性,在冻融提取之前对不同传感器亮度温度进行了交叉订正。通过实测站点的验证表明格陵兰冰盖冻融探测精度在70%以上。数据每一天存放一个bin文件,基于微波辐射计的南极冻融数据每个文件由316*332的栅格组成,格陵兰冰盖冻融数据每个文件由304*448的栅格组成(0值:非融化区域,1值:融化区域)。

2019-10-25 3396 查看详情

南极半岛也叫“帕默尔半岛”或“格雷厄姆地”。位于西南极洲,是南极大陆最大、向北伸入海洋最远(南纬63°)的大半岛,东西濒临威德尔海和别林斯高晋海。南极半岛被称为南极洲的“热带”。这里属于典型的副极地海洋性气候,与南极大陆相比,是南极洲最暖、最湿的地区之一,边缘区域的岛屿分布有少量的先锋植物,主要以苔藓和地衣为主。南极半岛及周边植物丰度数据产品通过实测光谱匹配遥感影像,应用纯像元PPI提取出苔藓、地衣、岩石、海、积雪的端元波谱。应用线性混合模型LMM(Linear Mixture Model)计算得到。菲尔德斯半岛特色植被覆盖度根据其与丰度的相关线性关系获得。

2019-10-25 3492 查看详情

基于sentinel-1超分宽幅SAR数据,利用提出的U-net冰裂隙探测方法,形成了南北极冰盖冰裂隙高程数据。首先对sentinel-1超分宽幅SAR数据预处理,主要包括辐射定标、冰盖范围确定和斑点噪声去除。其中,为抑制SAR数据的斑点噪声,同时为了保证冰裂隙特征,我们采用了去除乘性噪声的PPB方法。该方法既能有效去除斑点,还能保留冰裂隙的特征。其次,我们利用提出的基于U-net的冰裂隙探测算法进行冰裂隙提取。为了获取正确冰裂隙SAR数据样本,我们通过比对冰裂隙高分辨率光学数据来对SAR样板进行选取,从而形成冰裂隙SAR数据样本。基于冰裂隙区域和非冰裂隙区域SAR数据样本,我们利用U-net方法对冰裂隙进行提取。最后,我们对探测出的冰裂隙数据进行地理编码形成南北极冰盖冰裂隙产品。

2019-10-24 3240 查看详情

目前,基于提出的利用变化检测和决策树算法的SAR冰盖冻融探测算法,利用sentinel-1 EW SAR数据对南北极冰盖月平均冻融进行了探测。同时利用已经开发的基于大数据平台的冻融产品生产模块,国际上首次生产了南极冰盖和格陵兰冰盖冻融产品,通过自动气象站温度数据研制,冰盖冻融探测精度达到90%。目前,数据产品获取时间主要为南北极的夏季,其中南极冰盖产品为1、2、3、10、11、12月和格陵兰的产品为5、6、7、8、9、10月。

2019-10-23 2337 查看详情

南极半岛也叫“帕默尔半岛”或“格雷厄姆地”。位于西南极洲,是南极大陆最大、向北伸入海洋最远(南纬63°)的大半岛,东西濒临威德尔海和别林斯高晋海。南极半岛被称为南极洲的“热带”。这里属于典型的副极地海洋性气候,与南极大陆相比,是南极洲最暖、最湿的地区之一,边缘区域的岛屿分布有少量的先锋植物,主要以苔藓和地衣为主。南极半岛及周边植物光谱和标注数据为2018年1月7-22日南极半岛周边菲尔德斯半岛和阿德利岛的9个区域37个样点的光谱数据,为南极植物分布和变化研究提供本底信息。

2019-10-23 3182 查看详情

全球雪深数据集采用被动微波遥感反演方法制作,数据覆盖时间从1980年到2018年,时间分辨率为逐日,覆盖范围为全球,空间分辨率为25,067.53 m。遥感反演方法采用动态亮温梯度算法,算法考虑积雪特性在时空和空间上的变化,建立了不同频率亮度温度差与实测雪深在空间和季节上的动态关系。长时间序列星载被动微波亮度温度数据来自SMMR、SSM/I和SSMI/S三个传感器。为保证不同传感器亮度温度在时间上的一致性,在雪深提取之前对不同传感器亮度温度进行了交叉订正。通过实测站点的验证表明全球雪深数据相对偏差在30%以内。数据据每一天存放一个txt文件,每个文件由文件头(投影方式)和1383*586的雪深矩阵组成,每个雪深代表一个25,067.53m*25,067.53m的格网。该数据的投影方式为EASE-Grid,下面是每个文件的文件头,将其加到每个文件的前面可以将数据在arcgis中显示。 ncols 1383 // 数据矩阵共1383列 nrows 586 // 数据矩阵共586 xllcorner -17334193.54 //矩阵x方向左下角网格的角落点坐标 yllcorner -7344787.75 //矩阵y方向轴左下角网格的角落点坐标 cellsize 25,067.53 //每个网格的大小 NODATA_value -1 //缺省值

2019-07-05 9134 查看详情

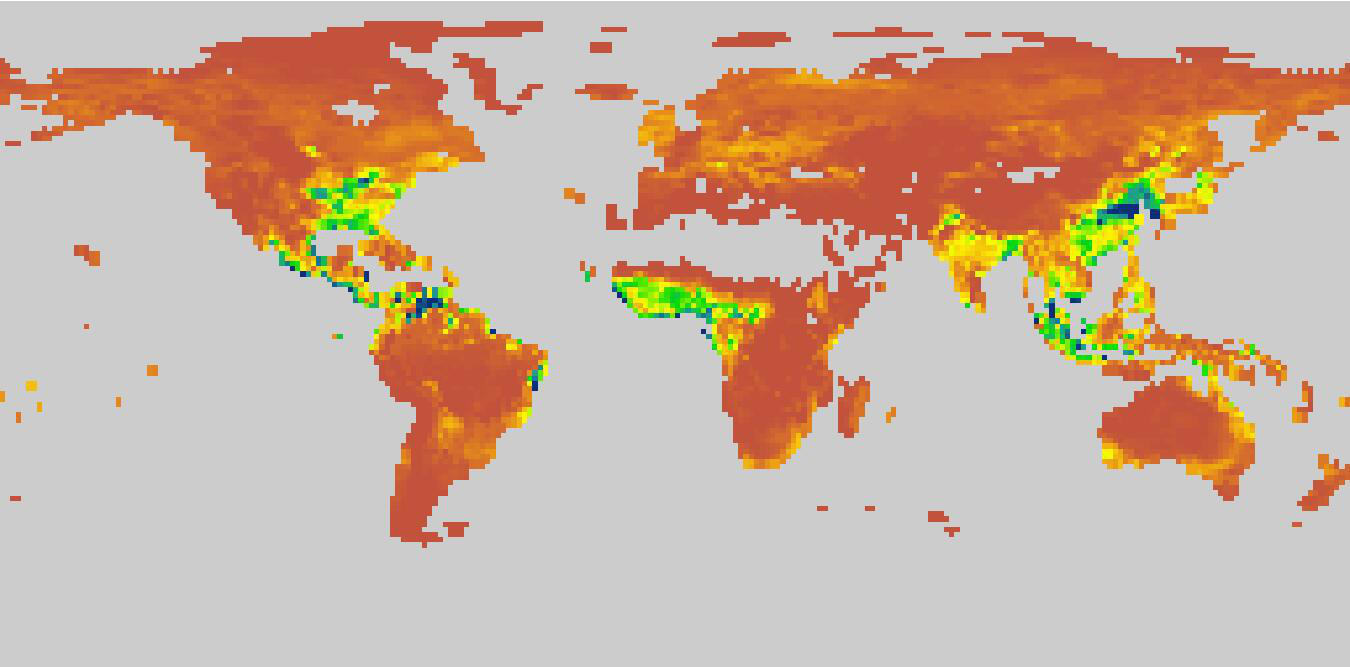

该数据集为全球植被生产力数据,包含总初级生产力(GPP)和净初级生产力(NPP)两部分,由耦合模式比较计划第6阶段(CMIP6)中CNRM-CM6-1模式在Historical情景下模拟得到。数据时间范围为1850-2014年,时间分辨率为月,空间分辨率约为1.406°×1.389°。模拟数据详细说明可见链接http://www.umr-cnrm.fr/cmip6/spip.php?article11。

2019-07-04 5275 查看详情

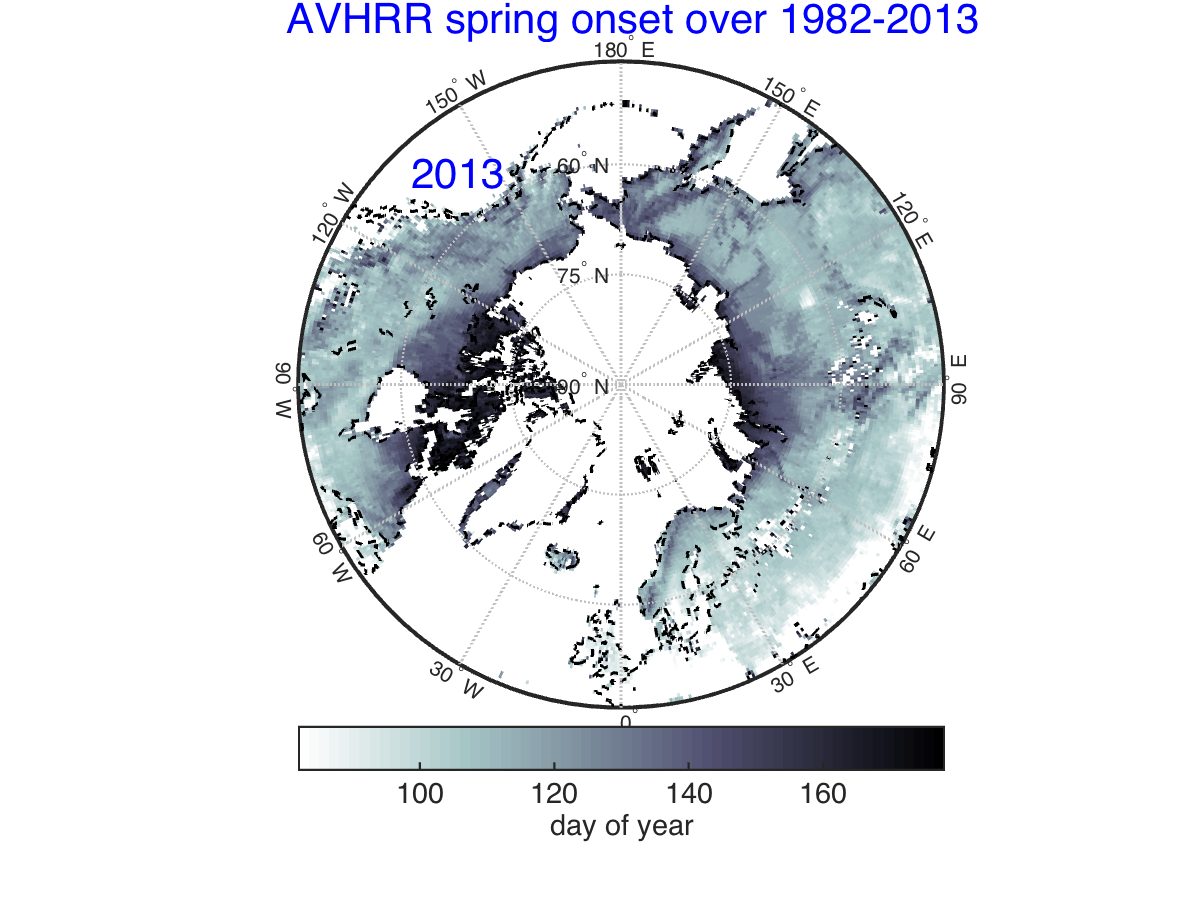

本数据集根据最新发布的NOAA全球模拟和绘图项目(GIMMS,Global Inventory Monitoring and Modeling System)长序列(1981-2013)均一化植被指数产品,版本号3g,先将NDVI数据产品从1/12度空间分辨率重采样到0.5度,然后对每年的时间序列采用double-logistic方法进行平滑,并计算平滑后的曲率,选取春季曲率最大值作为植被的春季返青期,该数据可分析泛北极植被春季物候的时空特征。

2019-06-27 3148 查看详情

该数据集为全球生态系统呼吸数据,包含生态系统自养呼吸(Ra)和异养呼吸(Rh)两部分,由耦合模式比较计划第6阶段(CMIP6)中CNRM-CM6-1模式在Historical情景下模拟得到。数据时间范围为1850-2014年,时间分辨率为月,空间分辨率约为1.406°×1.389°。模拟数据详细说明可见链接http://www.umr-cnrm.fr/cmip6/spip.php?article11。

2019-06-21 3832 查看详情

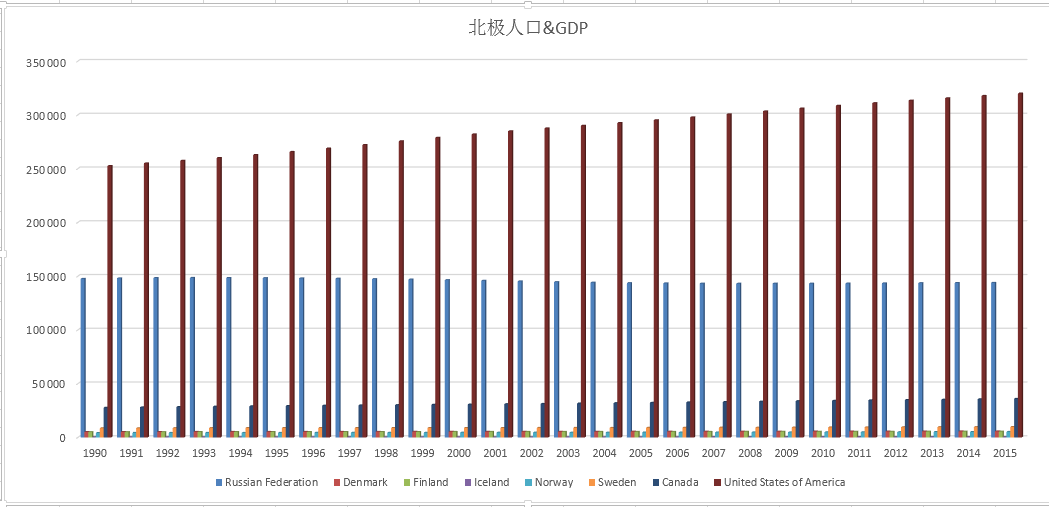

数据集包括:北极地区人口及GDP数据(1990-2015)、第三极(甘肃、青海、西藏)地区县级人口及GDP数据(1970-2016)。 社会经济统计属性包括:人口(万人)、GDP(万元)、工农业生产总值(万元)、农业总产值(万元)、工业生产总值(万元) 北极人口数据主要来自经济社会局《世界人口展望:2017年修订版》按照 区域和国家划分的人口总数。 第三极数据主要参考甘肃省统计年鉴、青海省统计年鉴、西藏自治区统计年鉴;甘肃省、青海省、西藏自治区各县县志。

2019-06-18 3987 查看详情

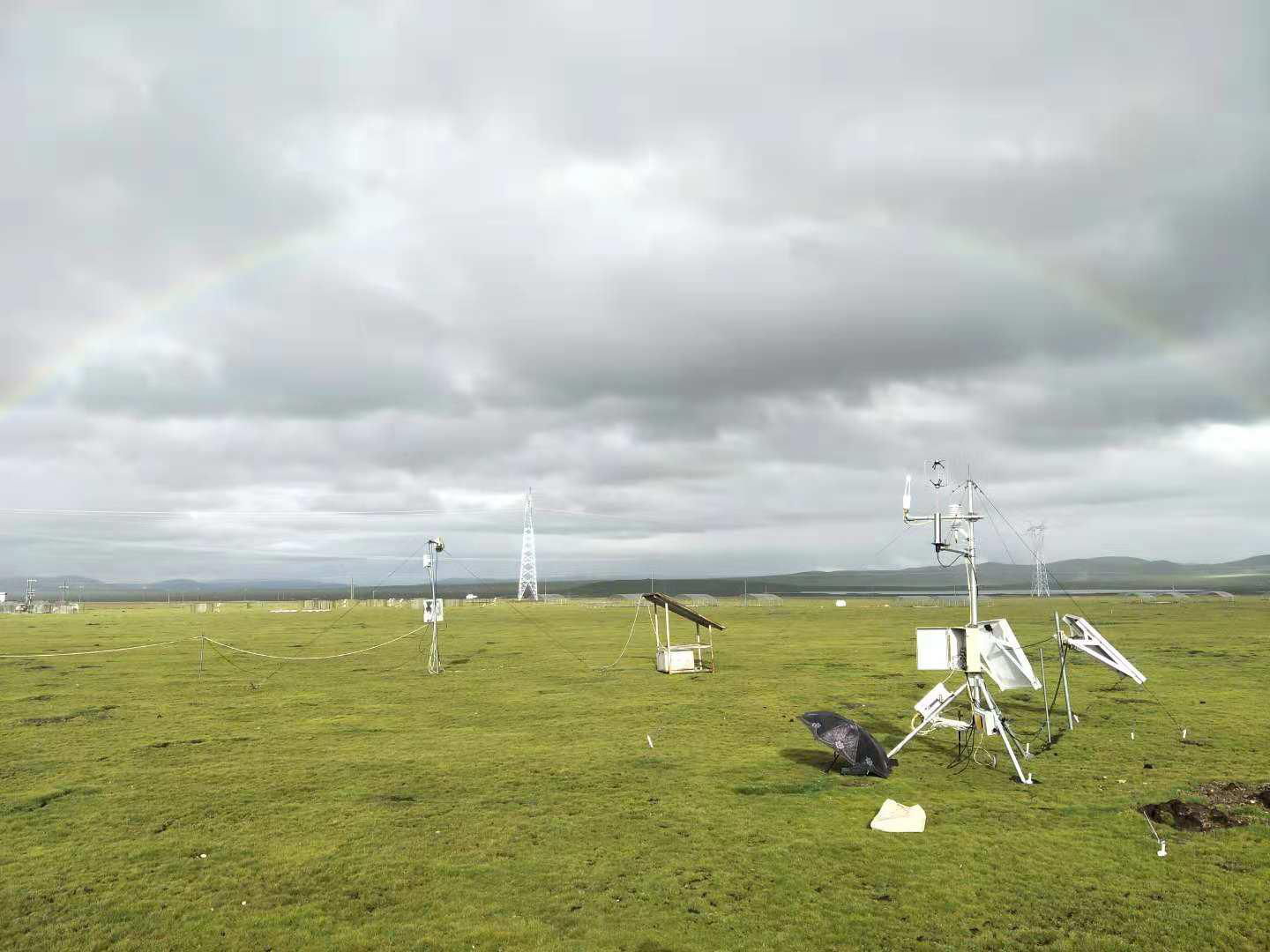

该数据集是三极地区9个通量站点的30分钟涡度相关通量观测数据,包括生态系统净碳交换量(NEE)、总初级生产力(GPP)和生态系统呼吸(ER)数据,时间范围覆盖2000-2016年。该数据预处理主要步骤包括野点去除(±3σ)、坐标轴旋转(三维风旋转)、Webb-Pearman-Leuning校正、异常值剔除、碳通量插补与分解等,缺失数据通过CO2通量值(Fc)与环境因子之间的非线性经验公式进行插补。

2019-06-18 3712 查看详情

此边界数据总集包含五种类型的边界: 1、TPBoundary_2500m:基于ETOPO5 Global Surface Relief,采用ENVI+IDL 提取青藏高原经度(65~105E),纬度(20~45N)范围内海拔高程2500米的数据。 2、TPBoundary_3000m:基于ETOPO5 Global Surface Relief,采用ENVI+IDL 提取青藏高原经度(65~105E),纬度(20~45N)范围内海拔高程3000米的数据。 3、TPBoundary_HF(high_frequency):李炳元(1987)曾对确定青藏高原范围的原则与具体界线进行了较系统的讨论,从高原地貌形成和基本特征角度,提出了依据地貌特征、高原面及其海拔高度,同时考虑山体完整性作为确定高原范围的基本原则。张镱锂(2002) 根据相关领域研究的新成果和多年野外实践,论证确定青藏高原范围和界线的原则, 结合信息技术方法对青藏高原范围与界线位置进行了精确的定位和定量分析,得出:青藏高 原在中国境内部分西起帕米尔高原,东至横断山脉,南自喜马拉雅山脉南缘,北迄昆仑山— 祁连山北侧。 2017年4月14日,中华人民共和国民政部发布《关于增补藏南地区公开使用地名(第一批)的公告》,增加了乌间岭、米拉日、曲登嘎布日、梅楚卡、白明拉山口、纳姆卡姆等6个藏南地区地名。 4、TPBoundary_new (2021):伴随青藏高原研究的深入,高原内外多学科研究程度和认识的提高,及地理大数据、地球观测科学和技术的进步,张镱锂等2021年版青藏高原范围界线数据研发基于ASTER GDEM和Google Earth 遥感影像等资料综合分析完成,该范围界线北起西昆仑山-祁连山山脉北麓,南抵喜马拉雅山等山脉南麓,南北最宽达1560 km;西自兴都库什山脉和帕米尔高原西缘,东抵横断山等山脉东缘,东西最长约3360 km;经纬度范围为25°59′30″N~40°1′0″N、67°40′37″E~104°40′57″E,总面积为308.34万km2,平均海拔约4320 m。在行政区域上,青藏高原分布于中国、印度、巴基斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、尼泊尔、不丹、缅甸、吉尔吉斯斯坦等9个国家。 5、TPBoundary_rectangle:根据范围Lon(63~105E) Lat(20~45N),画取长方形,数据采用经纬度投影WGS84。 青藏高原边界作为基础数据,可以为各类地学数据及科学研究青藏高原作参考依据。

2019-06-11 22968 查看详情

联系方式

关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved

|  京公网安备11010502040845号

京公网安备11010502040845号

数据中心技术支持: 数云软件